楽天ブログ「本館」の21/1/1記事の転載です。

ここで取り上げるのは、遠山金四郎が幕府蝦夷地御用掛の東蝦夷地巡見に随行した折の日記である。 だから、本来ならば、題名を‘金さんが来た’としたかった。が、この金四郎をもって‘金さん’としてしまうと、誤解を生むことになるのである。

この人物は、通称を金四郎といい、後に左衛門尉を名乗る。が、御白洲の悪党どもに桜吹雪の入れ墨を見せつけて 「この遠山桜を忘れたとは言わせねえぞ」 と凄む、あの金四郎ではない。今日我々が杉良太郎や松方弘樹の姿をもって知る‘金さん’は、その通称を襲名した、今回紹介する人物の息子なのである。

今回の主役たる父金四郎の諱を景晋(かげくに)といい、倅金四郎は景元(かげもと)という。

息子があまりに有名、かつ人気者ゆえに割を食っている感があるが、父親の方の金四郎も‘景元の父’だから後世に名が遺ったというわけではない。彼自身、抜群の才腕の持ち主だった。どちらが頭が切れるかという一点で言えば、子を凌駕していたことは間違いない。

幕府においては、直参およびその子弟を対象とした試験で、経書の読解力や作文、歴史の知識を問う‘学問吟味’が寛政四(1794)年に創設されたが、景晋は、その第二回となる寛政六年実施分を受験し、上位四人に入る優秀な成績を納めている。後には我が子や近しい受験者のために、自らの合格体験や合格のコツを綴った「対策則」という本を著した。単に知識を蓄積するのでなく、出題傾向や採点のポイントを読む、出題意図を的確に汲み取って良い成績を取るという辺りに、この人物が出世を重ねた秘訣のようなものを伺うことができる。

その才器をもって一番士から旗本最高職の勘定奉行まで上り詰め、幕政、特に対外政策に深く関与した。もっとも、レザノフへの対応、朝鮮通信使の易地聘礼、無二念打払令の制定といった彼の事績は、意地悪く見れば、この時の幕府の、何とも硬直した外交安全保障政策を体現していると言えなくもない。

また、一個人あるいは私人としての彼は洒落も通じる、さばけた男だったことが伺える。が、幕吏としては、子の景元に比して官僚的な性格がより強く感じられる。兎角目線が高く、身分の低い者や弱い者への労わりの心が乏しいように感じられる。また、例え水野忠邦の命であろうと誤りと思えば抵抗する子に対し、父は上役が右と言えば、忠実に右へ進むようなところがあった。 非常に前置きが長くなったが、蝦夷地御用掛、書院番頭の松平忠明が幕領東蝦夷地の実情を見分すべく、西丸小姓組組士の‘遠山金四郎’等を従えて江戸を出立したのは、寛政十一年三月二十日のことである。 幕府は、これより二月前の同年一月、ロシアの南下を念頭に東蝦夷地の内、浦川以東知床にいたるまでの地域を仮上知している。

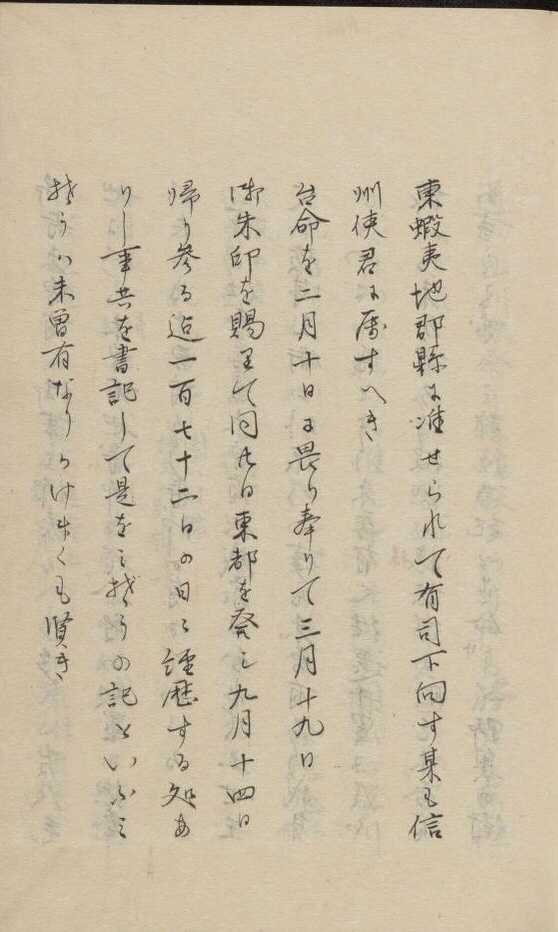

江戸出立より筆を起こした日記を、金四郎は「未曾有記」と名付けた。 蝦夷地に多くの幕臣が入ること、それを取り仕切るのが経済官僚の勘定方ではなく武官の書院番頭であること、番士に過ぎない己が蝦夷地御用という大事業に関わること、そして思いもよらず大旅行に出ること、全てが未曾有ずくめだったからである。もっとも旅行については、後々幕府要人として幾たびも諸国を巡ることとなる。

陸路、北上し、四月二十九日に津軽半島の三厩から津軽藩の船で渡海した。雨を含む雲が気がかりだったが、危惧したとおり、海上は荒れた。 「御用あらば何でもお命じくだされ」 と言っていた津軽の舟奉行が真っ先にダウンし、幕吏達も次々と酔った。船内の其処此処から吐瀉する音が立ち、匂いも酷い。

「まるで厠だ」 と苦々しげに言った同輩も、堪えかねたように座を立ち、舳先で吐いた。 船は風波に押し流され、当初目指していた箱館を外れたものの、何とか松前の湊に「飄着」した。

五月一日に松前を発し、箱館で最終の支度を終えて、十二日に出立。サワラより鷲の木までは船を使った。サワラで初めてアイヌと出会っている。鷲の木より再び陸路を取り、十七日にアブタ着。噴火湾をなぞり、ウス(伊達)、モロラン、エトモを経て、ワシベツに出た。遠く沖合には鯨の吹く潮が望見され、金四郎は 「絵の中の風景のようだ」 と記している。 二十二日、シラオイから現在の苫小牧市域に入った。道は、ここからぐっと海岸に近づく。

左前方に屹立するタルマイ、即ち樽前山について 「兀山(高山)なり」 と留めている。もっとも、この日は霧が酷かったらしく、 「山も浦も霞んで前後五里の外は見通せない。まして海上は霧が立ち込め、空と海の境目も分からない」 としており、胆振の名峰も分明には観察できなかったようだ。

コイトエ、即ち糸井に設営された仮小屋で休憩の後、ユウフツに宿った。 翌日は、アツマ、ムカハ方面に進んだが、

左手の山々も随分遠ざかり、見所のない原野林が続くばかりだ。右手は例のごとく海で、灰のような砂路を歩き、足が疲れた

と、疲労も溜まってきたのか機嫌が悪い。この晩の宿泊地のサル(門別)に風呂がなく、疲れた体を癒せなかったことも日記の文面を無愛想にしたようだ。

二十五日はセウブを経て、ニイカツブ(新冠)泊。翌二十六日はシツナイを通過し、ミツイシに宿る。

そして、二十七日は朝日も隠すほどの霧の中、ミツイシ川を渡った。渡れば今日の浦河町となり、ここから幕府領である。柵があり、

「是より東北御用地」

と書かれた杭が打たれている。

木戸を潜った内には制札が立ち、

一、邪宗門にしたがふもの、外国人にしたしむもの、其罪おもかるべし

一、人を殺したるものは、皆死罪たるべし

一、人に疵つけ、又は盗するものは其程に応咎たるべし

とある。金四郎は、この簡潔な三条の法が、関中を制した漢の高祖の法三章に擬えたものと推した。新たな支配地を治めるに、二千年前の漢籍の知恵を引くところが、いかにも江戸時代らしくて興味深い。

現在の浦河市街地の入口に当たるムクチ(向別)に至る。ここに、会所が設けられ、吏員が在勤している。巡見使一行は、この日より十五日間に渡り、同地に滞在した。

六月二日には、アイヌの漁を見分すべく、会所の船に乗り込み、海に出た。

同行者が皆、釣りを始めた。金四郎は釣りを嗜まないが、これに倣った。凧糸ほどの太さの糸を五、六尋、約十メートルの深さまで垂らす。餌は鱒の切り身、錘は小石である。素朴なものだが、一時間もしないうちに三十センチほどのカサゴ(カジカか)が七尾、次いで大きな王余魚、即ち鰈が釣り上げられた。今でも同地では、王鰈のブランド名を持つマツカワガレイが名物で、ババガレイと通称される大型の鰈も揚がる。 釣りに慣れたアイヌは、たちまち五尾から十尾も釣り上げ、僅かな時間、漁に出ただけで、百、二百の魚を持ち帰るという。

江戸の釣りを好む人に見せてやりたい

と記している。

十二日に出立。浦河市街地に当たる地域を抜けると道行きの風景が変わっていく。 金四郎が 「是より山岬岩也」 と記すとおり、左手は急峻な崖を持つ岩山が迫り、右手の海岸もまた「巨巌」が起伏を作る。人が歩むことを許される空間が一気に減るのである。

この日のうちにシャマニ(様似)着。近隣では屈指の天然の良港を有する。

十六日、出立。シャマニを出た途端、難所が始まる。海岸を離れ、山に入る。この年に幕命を受けて松前藩が開削した、全長三里の新道である。 高低長短、大概廿二回登降

小き屈曲上下は、数る遑あらず

としている。

数字が具体的なところに、役目として、あるいは個人としても最も関心を抱いていたのがこの険難の通路だったと想像させられる。

雲まで聳え、天に達するような高木の下、草木の呼気に衣を濡らしながら、三里が四里にも五里にも感じられる道のりであった。山道が尽きると、ホロマンの浜に至る。

現代では、サーフィンの穴場だが、一同が昼食を摂った川原の、巨大な屏風のごとき岩山が屹立する景色の野趣はなかなか凄まじい。 ホロイツミ(えりも)に着いた頃には、日が暮れていた。ここが最終目的地で、十三日滞留。

森進一の歌そのままに、金四郎に強い印象を刻む風物は波音の高さ以外は当地に乏しかったようだが、ただ現地の人々の 「昆布取る業繁し」 としている。今も変わらぬ夏秋の風景だ。

出立は七月二日。いよいよ帰途についたわけだが、この日を金四郎の東蝦夷地行のハイライトとすべきかもしれない。

前日、金四郎は従者や組下の者達に 「あの難所を行こうではないか」 と申し含め、覚悟を促していた。「あの難所」とは、往路は山道を利用することで避けた、シャマニ・ホロマン間の海岸沿いのルートである。

『新撰北海道史』には、様似山道が開削された理由を、「此処は断崖が直ちに海に接し、頗る難所であつた」からだとしている。その「頗る難所」を行こうというのである。

道と呼ぶのは、適当でない。前後を見失うほどの波飛沫を被りながら、高さも形も様々にそそり立つ「奇岩怪石」を登り、迂回して抜ける大難所であった。高さ十メートル近くもある岩から岩を、架けられた丸木一本にしがみついて渡り、濡れた岩肌に張り付くように、僅かな凹凸に掛けた手足を滑らせながら、眼下に剣のような岩が簇生する懸崖をよじ登った。

今年、とうとう鵡川・様似間の廃止が決まったJR日高線は、様似駅が終点である。金四郎達が死ぬ思いで抜けた様似・襟裳間を列車が通ることは、ついになかった。それも納得がいく。

金四郎と、これと行を共にした者達は、 「手足を傷つけたとしても、越されぬわけではない」 と励ましあいながら突き進み、未の下刻(午後二時)にシャマニに到着した。

江戸への帰着は、九月十四日のことである。上野の東叡山下に家族が出迎えに来ていた。約半年ぶりの再会である。 僅かの間見ぬうちに数え六歳の「次郎小冠者」の体が大きくなり、振る舞いにも落ち着きが増したように映った。嬉しさとともに、ここまで保ってきた緊張が解け、我知らず涙を零した。 次郎冠者は狂言の登場人物であり、小冠者ならば若者一般を意味する。金四郎が両者綯交ぜて「次郎小冠者」と呼んだこの子こそ、後に名奉行として不朽の芳名を遺すことになる本家「金さん」の景元であった。 この時父が感じた喜びを、

幼いこの子が年長けた時に同じ思いを抱くことがあるに違いない

と綴っている。