ある人物の伝記を著す場合、その人物が歴史の中で果たした役割、言わば公的な側面だけでなく、私人としての側面まで描いてはじめて一人の人間を描き切ったと言えるのではないか。

もっともこれはあくまで私個人の好き嫌いの問題に過ぎない。

ただ、歴史上の人物のプライベートな部分は描かないのではなく、描けないという場合が多い。

何より史料の制約がある。当人はもちろん関係者も死に絶え、生い立ちや人柄を伝える証言すら残っていないというのは、よほどの大物の場合であってもむしろそれが普通ではないか。

仮に断片のみがあったとしても、それはまさしくパズルのピースと同じで、そこから一人の人間の全体像を描くには想像を要する。しかし想像を交えて描けば歴史学の範疇から逸脱してしまう。

ただ、しつこいようだが、一人の人間の個人としての部分が欠けた伝記で描かれているのは、不完全な人物像である。伝記として未完成、と私ならば思う。

対して、下で紹介する書は、紛れもなく一人の人間を描き切った完成した伝記である。

藤田覚氏の『遠山景晋』(吉川弘文館『人物叢書』)である。刊行からやや時間が経ってしまった。

景晋については、当ブログでも以前「金四郎が来た」という記事で彼の胆振日高の見分の模様を紹介した。また、著者の藤田覚氏についても幾度かその作品を紹介させていただいている。

金四郎が来た

https://tokiwa-shiroishi.hatenablog.com/entry/2022/07/13/122320

時に読んでいてゾッとするほど詰まらないものもある「人物叢書」の中において際立って面白い。そして中身の濃い内容となっている。

景晋は多くの日記、紀行文を残し、そこには何をしたか、だけでなく、その時の想いや考えも率直に綴られている。上に述べたこととの関りで言えば、人物像を形作る粘土や着色料といった素材がしっかり揃っている。それを数多くの著作がある近世政治史の大家が料理するのだから、平凡な作品で終わるわけがない。

著者の業績との関わりで言えば、すでに我々一般読者向けの著作として田沼意次、松平定信、水野忠邦、光格天皇、そして景晋の子である景元の伝記がある。

年表的に言えば寛政改革で知られる定信と、天保改革の忠邦・景元の間にあった化政期の(伝記の)空白が本作により埋まる。ただ、景晋についてもすでに角川源義賞を受賞した『近世後期政治史と対外関係』で取り上げられている。さらに『長崎奉行遠山景晋日記』の編者でもある。

兎に角、中身が濃い。それは景晋が歴史上かなり重要な事柄に数多く関与し、かつその貴重な見聞を後世に伝えてくれているからである。加えて、繰り返しになるが、一読者たる私には極めて重要な、景晋の私人としての側面が丁寧に描かれていることも本書の内容を充実させている。

藤田氏は『田沼意次』において、田沼意次の人物像の探求という、かなりの難題に挑んでいる。

これは戦後しばらくまで続いた根拠なき悪評、そしてその反動のような現在の「褒めすぎ」の田沼像を整理しようという試みと思われるが、先の例えを再び用いれば、パズルのピースたる証言等は断片的には残っているにせよ、肝心の田沼自身が自らの思いや抱負を率直に語った史料はほとんどない。素人の私に思い浮かぶのは子孫に残すべく認めようとした遺訓の案文くらいであろうか。氏はこれらピースに当時の社会的風潮を絡めて田沼意次という一個の人間の個性を浮かび上がらせようとしたのだが、隔靴掻痒の嫌いは否定できない。

同じく田沼の評伝を著した深谷克己氏は、同書を「十八世紀幕政史としては大きな成果」とする一方、上記の藤田氏の試みについては「可能なかぎりの材料を駆使して、意次の人となりを丁寧に書き込んでいる」としながらも、結論的には「個人史としては、わずかな史料であれ、それをいかしきれてない」と、厳しめの評価をしている。

信憑性がある史料だけを用いれば、誰が書いてもそうならざるを得ない。

対して、豊富な史料を駆使できる遠山景晋を描くことは、人物の人となりをも書きたい史家にとっては快感すら伴う作業となったろう。本書でも景晋の人柄が鮮やかに浮かび上がっている。

剣術に秀でて芸術、取り分け音楽を好み、出張にも琵琶を携帯する風流人である。そして家族思いであった。母や妻、長男の景元を思う心の強さには、それを紹介する著者の共感も伺えた。

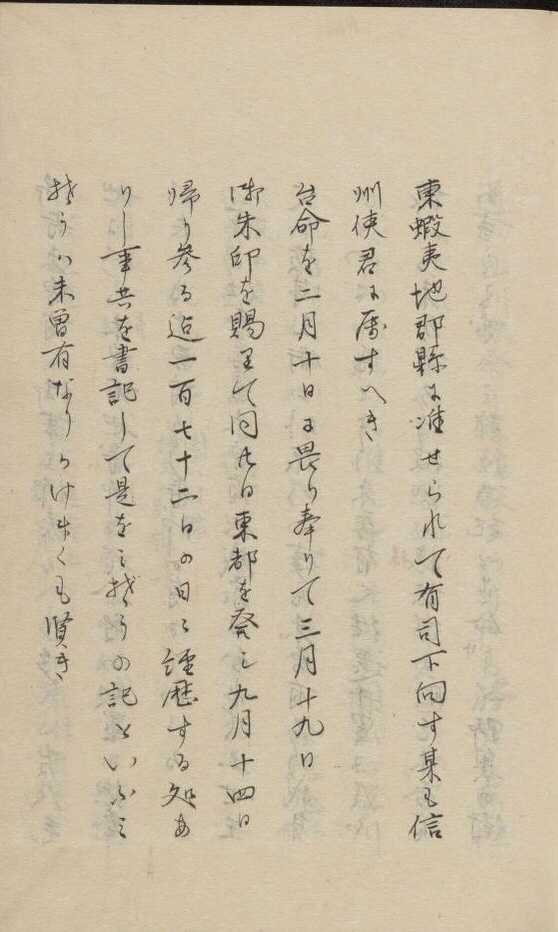

景晋の父性愛を表す場面が、初めての蝦夷地行の際の紀行『未曾有記』の最後の方にある。

肉体的にも過酷で視察の任務を遂げ、江戸に帰着した折のことである。家族等が東叡山下で出迎え、その中には景晋が「次郎小冠者」と呼ぶ齢七歳の息子、景元の姿もあった。たちまち緊張が解け、涙が頬を伝った。

今、次郎小冠者がおととひ打つれて迎に参り、夏たけ秋さる間に、かうもそだち、心もおとなしうなりしを見るうれしさにつけても、先考のむかし、案じ奉らせて、われも又、悲喜の泪、そぞろに襟をつたふこと、幼き者が年長けて後にぞ、またわが心を思ひしるらめ

「先考のむかし」とあるが、景元にはよく似た幼時の思い出があったのである。大坂目付であった実父の永井直令が約八カ月ぶりに大坂から江戸に戻った時、出迎えた六歳の景晋の顔を見て涙を溢れさせた。喜びと悲しみの入り混じった涙である。父の出張中に患った重い疱瘡が癒えたばかりで色白の顔は赤黒くなり、形はかさぶたの痕ででこぼこだった。直令は「本当に我が子か」と悪い夢を見ているかのような衝撃を受けると同時に、己が戻る頃には生きていないかもしれないと覚悟していた息子の姿が目の前にある有難さを喜んだ。つまり、景晋は東叡山下で親の愛の有難さと子の愛おしさを二つながら思ったのである。

親が子を愛おしみ、心配する心は受け継がれていくのだという理を嬉し涙の中で実感する良いシーンである。

因みに、景晋は母への追慕の延長として義経伝説に強い関心があり、陸奥、蝦夷地を巡る公務においても可能な限り義経に纏わる旧跡に立ち寄っている。この視点が「金四郎が来た」には完全に欠けていたことを本書を読んで悔やむことになった。今回の記事にあってはどうでもよい話ではあるが。

さて、景晋の実子(嫡男景善は養子)景元は、後に町奉行としてあまりに有名になる「遠山の金さん」である。ならば景晋は通称が同じ金四郎でも「子の七光り」によって輝く人物か、と言われればそれは全く当たらない。 確かに、子の勘定奉行就任は遅咲きの父に比して早い。のみならず、格式的には勘定奉行の上に置かれる町奉行にまで上り詰めた。

だが、父景晋もまた、時の政治を語る上では欠くことのできない政権のキーマンの一人であり、歴史的にかなり重要な法令の策定も彼が主導している。

彼が関わった幕府の政策、ないしは対応を迫られた事件を年代順に並べると

第一次蝦夷地直轄

朝鮮通信使の易地聘礼

レザノフ来航

露寇事件

異国船打払い令の発令

となる。この他、長崎奉行時代には商館を巡るオランダとイギリスの争いや長崎で不良外国人化する唐人の問題へも対処している。町奉行として江戸の民政に挺身した息子に対し、父は一貫して外交安全保障畑を歩んだのである。

寛政十一年(1799)に西丸小姓組の一番士ながら、天領となったばかりの東蝦夷地に派遣された調査団の一員に抜擢されたことがその人生の決定的な転機となった。その後も二度、蝦夷地の土を踏んでいる。

どのような組織にもあてはまると思うが、出世を望むならば、組織にとり重要な案件を抱える部署への配属を望み、そこで実績を上げるべきである。

景晋が歴史の舞台に登場した頃の幕府にとり、蝦夷地はまさにその重要な案件の最前線だった。

実際、それまで番士として鳴かず飛ばずであった彼は、初の蝦夷地行の翌年に徒頭に昇任、その二年後の文化二年には目付に就任し、役方への進出を果たした。同九年には長崎奉行、十三年の作事奉行を経て、文政二年(1819)に勘定奉行に上り詰める。実質的に町奉行に並ぶ旗本の最高職である。

彼が出仕し、出世を重ねていった時代は、結果的に江戸幕府がその崩壊まで解決できなかった課題が深刻化していく過程と重なる。おおまかに挙げると、一つが財政危機、一つが格差の拡大を始めとした社会矛盾の激化、そして対外的危機の増大となる。 中でも対外的危機は、時代が進むとともに深刻の度を増していき、いわゆる鎖国体制の綻びはついに修復不可能なものとなる。後年、ペリーに象徴される外圧が幕末動乱を呼び込むことを思えば、結果的にこれが徳川幕府の命脈に関わる問題にまで成長したことになる。その危機の初発が田沼意次が政権を握っていた時に顕現したロシアの接近だった。そもそも蝦夷地の直轄自体、すでにウルップ島まで進出していたロシアに対抗した防衛的意味合いの強い政策と言える。外交安全保障の現場を踏み、交渉を手がけてきたという彼の経験と実績が物を言い、その意見を色濃く反映して策定されたのが文政八年(1825)発令の異国船打払令であった。つまり、景晋は幕府が直面した最も新しく、そしてハードな分野において活躍し、将軍や閣老達の信頼を獲た官僚だったのである。これこそが彼が旗本の最高職まで上り詰めた要因であったろう。

ついでながら、目付時代、今日の我々が近世史を学ぶ上での必需品ともいえる『寛政重修諸家譜』の編集にも携わったことが紹介されているが、これも意外性があって面白い。

異国船打払令の危なっかしさなどを思えば、確かに功罪ないし器量の限界は見いだせる。しかしながら、彼は時の政権において重きをなし、歴史の中で果たした役割は大きかった。かつ、その人柄には奥行きと深み、そして後世の我々が共感できるような人間味があった。

景晋自身の魅力とともに、それを描く碩学の平易な語り口と、人、出来事、機構や役職、人物相関といった膨大な情報が手際よく整理された構成は、読み手と歴史の距離をぐっと近づけてくれる。また、これはあくまで個人的印象だが、この書における著者の語り口からは、景晋への好意が伺える。特に本編最後の言葉にはそれまで著者が著してきた評伝とは異なる趣が感じられるのである。史家が考察の対象に好悪の感情を抱くことには賛否両論あろうが、思い入れの熱を感じさせない作品が読む者に何も訴えかけてこないのも事実なのである。

極めて完成度の高い評伝に感じられた。本書によって、景晋も晴れて「金さんの父」からの脱却が叶うはずである。