楽天ブログの本館21/12/23の記事を一部訂正の上、転載。

南畝こと太田直次郎といえば、 「世の中に 蚊ほどうるさきものはなし ぶんぶといひて 夜もねられず」 「白河の 水の清きに棲み兼ねて 元の濁りの 田沼恋しき」 という、寛政改革を揶揄する狂歌で知られる。 記録魔とでも言うべき人物で、狂歌や戯作のみならず、随筆や記録の類も数多く後世に遺している。

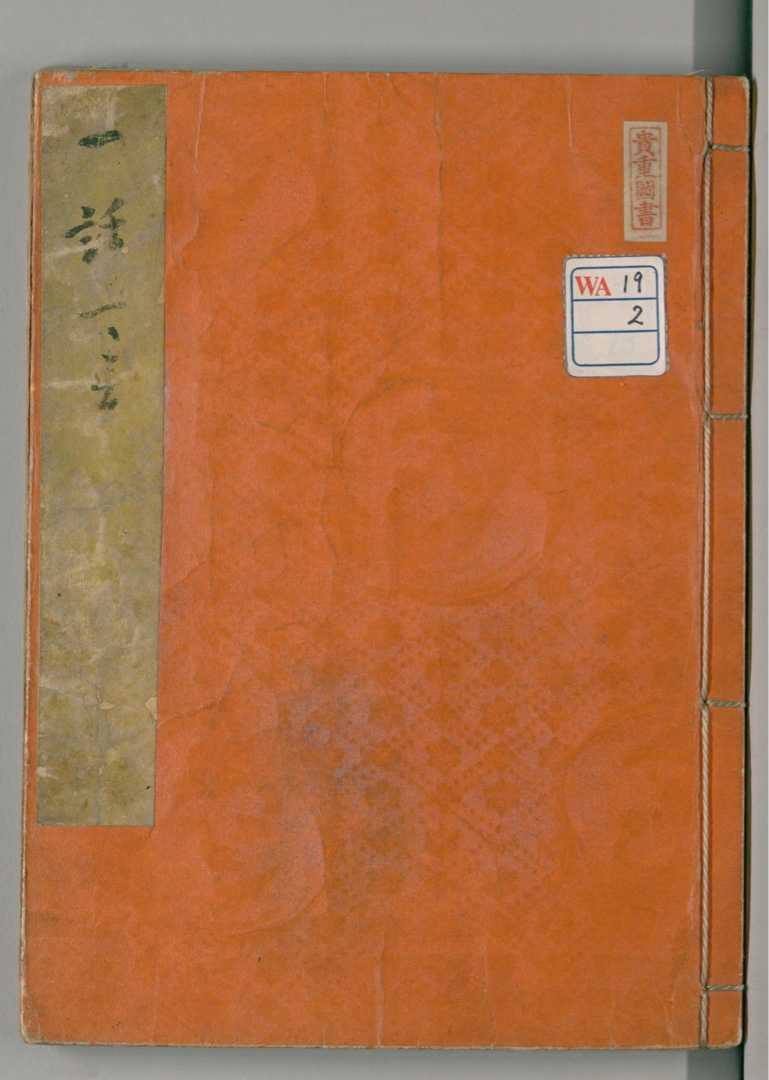

その内の、随筆というより、備忘録に類する「一話一言」の中で、「東蝦夷地にて熊仕留候一件」と題し、蝦夷地であった羆退治の一部始終を書き留めている。

ところは東蝦夷地の浦川場所。現在の浦河郡浦河町に当たる。時は寛政十一(1799)年の七月だから、幕府が、東蝦夷地浦河以東から知床までの区域を仮上知してから約半年が経った頃ということになる。

やや時が降ってしまうが、「東夷竊々夜話」という史料に、文化六(1809)年時点での、当初は幕領東蝦夷地の最西端の地だったこの土地の概況を伝えている。それによると、場所内の住民は六十五軒三百七十四人のアイヌと、二十人の和人。弁天社、稲荷社の二軒の宗教施設、六棟の蔵、そして宿があり、厩では二十六頭の馬が飼育されていた。漁船はアイヌのものが四十一艘あるとしているが、これは近隣の場所に比べて際立って多いわけではない。

産物としては、干鱈、干鮫、干鮭、干魚白、煎海鼠、魚油、昆布、椎茸を挙げている。いずれも今日の同地方における産品でもあるが、ただ一品、魚白と記したものは、史料では魚編に白の一字だが、これだとシラウオとなる。同地では水揚げされない。あるいはシシャモやチカといったサケ科の小魚の類や稚魚を指しているのかもしれない。「鮭沢山故、食事に年中不自由なき場所也」 とあり、海、川の恵みが極めて豊かであったことが分かる。

六月下旬、浦川の浜に鯨が漂着した。その匂いを嗅ぎ付けたのか、羆が人里に下りてきた。当初は鯨に釣られて来たものの、ここならば容易に食べ物を手に入れられることに気づいてしまったのであろう。里の近辺に留まってしまい、住居や蔵を破り、食料を漁るようになった。

二十九日夜には、海辺より四里半ほどの地にあるアイヌの住居に押し入った。この時、家内にあったのは女性二人だったが、門口を破壊して入り込んできた羆に、咄嗟に焚火から取り出した、火の着いた薪を投げつけると、驚いて逃げていった。

この時代のことだ。春夏秋に得た山海の産物は干し、あるいは塩して貯蔵する。これを羆に喰われてしまえば、人間が冬を越せない。それで住人達は、この時、浦川場所に来ていた幕府御徒目付の細野権十郎に 「冬の間の食料の手当がつかず、大変困っております」 と訴えた。

将軍の目となって旗本、御家人を監察するのが目付であるが、その指示により実際の調査に従事するのが、御徒目付や御小人目付である。その職務は多岐に渡るが、諸藩の領内で情報収集を行うような場合は、時代劇の隠密そのままに八百屋等に変装して身分を偽り潜入する。言わば調査の専門家であり、浦川での彼の使命も何となく想像がつく。

上知直後とあって、この時期、東蝦夷地には多くの物資および人が入ってきていた。折しも浦川場所には、東蝦夷地巡見の途次にあった、蝦夷地御用掛の松平忠明の一行が入っていた。権十郎がアイヌの訴えを報告したところ、

「人数を引き連れて、討ち留るべし」

との指図が即下った。

近世の松前、蝦夷地旅行記の多くが羆の恐ろしさを伝える。忠明とて当然見聞きしていたことであろうが、彼は書院番頭、すなわち将軍親衛隊を率いる武官である。この人物が御用掛に任じられたこと自体、直轄地化がロシアを念頭に置いた蝦夷地の防衛を主目的としたものであることが分かる。狩猟を軍事調練の一環と考える武家らしい発想があったのかもしれない。

なお巡見隊の一行には、民情、民心に配慮した施政で芳名を残すことになる遠山金四郎景元の父である金四郎景晋がいた。後に旗本最高職の勘定奉行にまで上り詰めるが、この時は西丸小姓組組士に過ぎなかった。金四郎の胆振日高行については、回を改めて紹介したく思う。

兎も角、これにより討伐隊が編まれ、権十郎と、同じく幕吏で御小人目付の西村常蔵が率いる二手で捜索と駆除に向かった。

七月二日夜、常蔵と、警衛のため当地に屯する津軽藩の足軽とアイヌ、それぞれ二名が先日襲われた住居に潜み、羆が現れるのを待っていたところ、家から五、六間(約十メートル)離れた草叢に羆のあるのを察知した。足軽が何度か火縄銃の火蓋を切ったが、闇夜ということで発砲できなかった。翌朝、羆がいたと思しき場所には足跡があった。が、この日はついに発見できなかった。次の四日も空振り。

五日は、山々を虱潰しに探索、そして権十郎の組のイカヒタというアイヌから発見の報告がもたらされたことから、両組は打ち合わせの上、権十郎組はイカヒタが羆を見かけたという道へそのまま進み、常蔵の組は脇道から向かった。そして常蔵組が脇道を二十丁ほど進んだところで、ついに羆と遭遇した。一見して、この羆が、これまでこの土地の近辺でアイヌの人達が目にしてきたのとは比較にならない、雄大な体躯を有した大物であることが見て取れた。 二人のアイヌが矢を放ち、常蔵が供として召し連れていた吉田源左衛門という者が槍で突いた。ところが、そこはやはり本朝の獣達の王者だ。矢は跳ね返され、槍はかすり傷しか与えられなかった。こうなると、攻撃はかえって逆効果となる。羆は逆襲に転じ、吉田に怪我を負わせて逃げ去っていった。足軽が発砲したが、これは当たらなかった。なおもこれを追い、二十丁ほど先で追いついた。サイタツフという者が槍で突き、さらに他の者も矢を射たが、外れてしまった。ここでも討ち洩らし、またも逃げられた。なおも追いすがろうとしたが、ついに見失ってしまった。

翌六日、引き続き前日の道筋を進むこと二里ほどのところで、笹薮より突如、羆が飛び掛かってきて、シロテという者を負傷させ、須臾の間に逃げ去っていった。この日はそのまま見失ってしまった。

そして七日、前日に羆の逃げ去っていった道筋を二手に分かれて進んだ。やがて赤黒い巨躯が権十郎の視野に入った。打ちかかったものの、足軽が組み付かれ、混乱するところを遁走されてしまった。両組は再度合流して、追跡を続けた。一里ほど先で捕捉し、いよいよ最後の乱闘に雪崩れ込んだ。

幕府当局は蝦夷地に派遣する吏員については、よくよく資質を考慮して選んだものと思われる。権十郎も常蔵もとにかく勇敢だった。両人ともに抜刀すると、衆に先駆けて斬りかかった。津軽の人数もこれに続いた。 羆の見た目に反する敏捷さ、身軽さはよく指摘されるが、ましてやこの時の相手は窮鼠どころの話ではない。権十郎に猛然と突進してきた。が、この男は、怪我を負わされた他の者達とは違った。飛び込んで来たところの喉元を刀で突き、身をかわした。 しかし、それでもなお羆は囲みを突破すべく、今度は常蔵に牙爪を向けた。が、これも目から口へ斬り下げられた。 こうなると、何やら悲痛にも感じられるが、羆は最後の力を振り絞ってアイヌ達の方に体当たりを試みるが、その前に足軽達の火縄銃に撃たれ、地響きを立てて倒れた。抵抗する力を失ったところで散々に斬られ、突かれ、叩かれ、ようやく呼吸を止めた。 死骸の体長を計測したところ、体長は実に九尺六寸(約三メートル)だったというから、文字通り桁違いの怪物だったことになる。 この羆退治には、害獣駆除本来の効用に留まらず、武威の顕揚という、武家政権の統治の正当性にも関わるような、かなり重要な意味があったのではないかと思う。だからこそであろう、江戸で報告を受けた蝦夷地担当老中の戸田氏教は、大いに喜んで

いかにも手際能き勤先之儀 勇気之引立候働

と、権十郎と常蔵を絶賛し、必ずこの旨を両人にも伝えよとする達を、蝦夷地御用掛の目付、羽太正養に発した。まるで戦国時代の感状だ。

それにしても、台風や雪と同様、羆の出現は札幌にとり、季節に付きものの自然現象のようになってきた。

陸の王者との共生は時代時代で形や方法を変えながらも続く、未解決の課題である。