21/7/8の本館掲載記事を全面的に加筆修正の上、転載。

東條英機という人について考える時、資質とそれに与えられる地位という命題が、いつも無意識のうちに傍らに置かれる。

彼が首相でなければ、死なずに済んだ者も数多あったかもしれないし、自身も刑死後まで痛罵され続けるような破目には陥らなかったかもしれない。

ただ、そのような自他にもたらした惨害が、彼の無能さ、兇悪さの産物であったとまでは言えない。

その本領はあくまで官僚である。実務能力の高さに留まらず、勤勉、清廉、忠節、人情味と美質として数え得るものは多い。すなわち、誰かの片腕ないしは一定規模の組織の要にあってこそ、力を発揮できる存在であった。

要は資質に不相応な場所に置かれたことが本人、そして日本人の不幸であった。 首相の職、それも日本史上最も重大な局面で国家の舵を取られるような人ではなかった。器量の大小というより、形質の問題である。当人よりも、むしろ任じた者の責が重い。

例えとして適切かどうか分からないが、現役時代に卓抜した成績を残したアスリートが指導者となって、自身と同じような優れた選手ないしチームを作れるとは限らない。プレイヤーと指導者は求められる資質が全く違う。それと同じように思える。

昭和十六年十月、組閣の大命が降下した時、東條は緊張のあまり顔を青ざめさせ、口を開けば声まで震えていたという。首相の職そのものの重さはまだしも、課された使命があまりに大きい。対米開戦の回避である。たたでさえ至難のその命題である。加えて彼を困惑させたのは、前の近衛内閣において陸相として強硬な主張を繰り返してきたのが他ならぬ彼自身だからであった。

皮肉な見方をすれば、身から出た錆といってもよいのかもしれない。近衛に放った言葉の一つに

我輩は今日まで軍人軍属を統督するのに苦労をして来た。世論も青年将校の指導もどうやればどうなるか位は知っている。下のものをおさえているので軍の意図するところは主張する。天皇の前でも主張する

というのがある。 昭和帝や東條を推薦した木戸幸一からすれば、軍も世論も統御できるというなら、お前が戦争を止めてみろ、ということであったかもしれない。

戦後長くその名が与えてきた印象は、「侵略者の親玉」、「赤紙一枚で人々を死地に送り込んだ冷酷な独裁者」といったものであったろうが、今では「アジア解放の尽力者」、「日本の主張の代弁者」、「天皇を守った忠臣」と見る向きある。元よりその当否を判じる見識は当方にはないが、やはり東條その人ないしその政治をどう論じるにせよ、欠くことのできない要素は、憲兵多用に象徴される国民統制と、宗教的なまでの精神主義であろう。

膨大な取材から得られた見解ではあるが、東條に極めて厳しい保阪正康氏は、東條の個性および二二六事件後に彼により主導された陸軍の体質について、下のように論じる。

東條が表舞台に出てくることになって、陸軍の政治的態度はあまりにも偏狭になっていく。とにかく強引で、自分に都合のいい論理しか口にしない。相手を批判するときは、大声で、しかも感情的に、という東條の性格は、はからずも陸軍そのものの体質になっていったのである。

「精神論が好き」「妥協は敗北」「事実誤認は当たり前」。東條は陸軍内部の指導者に育っていくわけだが、この三つの性格をそのまま実行に移していく。 東條にとっては、戦争に勝つこと自体が目的であり、それが自分の責任であり、そのために国民にどれだけの犠牲を強いてもかまわない、というのがその戦争観であった。

そして昭和十九年六月、サイパンが失陥し、いよいよ敗色が濃厚になった頃には、

まさに亡国の思想にとり憑かれ、判断力を失っていたというべきである。東條の周辺の軍人たちは、その異様さに気づいていなかった。

となる。無論、命じられた避戦を達成できなかった以上、あとは勝利する以外、天皇に対する面目の立てようがなかったということもあろう。

昭和十七年(1942)七月にこの軍人宰相が来道し、札幌、苫小牧、室蘭等を視察している。

『東條内閣総理大臣機密記録 東條英機大将言行録』という書に、やや簡略ながらその旅程が記されている。

それによれば、東條英機を乗せた飛行機が立川飛行場を飛び立ったのは、七月十日の午後のことである。 海軍の千歳飛行場到着は十五時三十分。天候不良で、予定より三十分遅れた。 そこから札幌に入り、月寒種羊場すなわち今日の羊ヶ丘を視察後、円山の札幌神社(北海道神宮)に参拝した。

翌十一日は、こちらも月寒にある北部軍司令部で状況聴取を行い、次に北海道中等学校体練大会に出席する。これは予定外の行事であった。

今日流の表現を用いればサプライズ登場だが、東條はこのやり方をひどく好んだ。 学生達も喜び、大歓迎したことと思う。何といってもここまでの対米英戦の快進撃を指導した国民的英雄だ。国会図書館のアーカイブを検索すると、この昭和十七年に出版された、題名に「獅子吼」「電撃宰相」といった勇ましい形容が付された‘東條本’は実に多い。

そして後世から見れば本当に意外なのだが、東條自身、メディアを活用したパフォーマンスにかなり積極的であった。首相当時の新聞には、英霊の遺児を激励する「東條さん」、老人と語らう「東條さん」、小学生に「ご飯はゆっくり噛みなさい」と諭す温顔の「東條さん」、演習を視察し、自ら兵に射撃を教授する「東條さん」と、高位にありながら、気さくに庶民と語り合う「東條さん」が頻繁に登場した。

話を戻すと、体練大会で生徒達に訓示を行い、会場を後にした首相一行は、次の視察地の北大に到った。ここでも学生達に訓示を垂れている。そのまま旭川へと向かい、当地の護国神社に参拝、演習視閲等した後、国民学校、師範学校を訪問、そしてまたも訓示。旭川に泊まったようである。

明けて十二日、いよいよ苫小牧、室蘭の視察の日である。 どうも王子製紙ありきの苫小牧入りであったと考えられる。

苫小牧での視察はここのみで、ハードスケジュールをこなす宰相は足早にさらに西を目指す。この日のメインは天然の良港と戦争遂行に不可欠の軍需工場を有する室蘭であったようである。

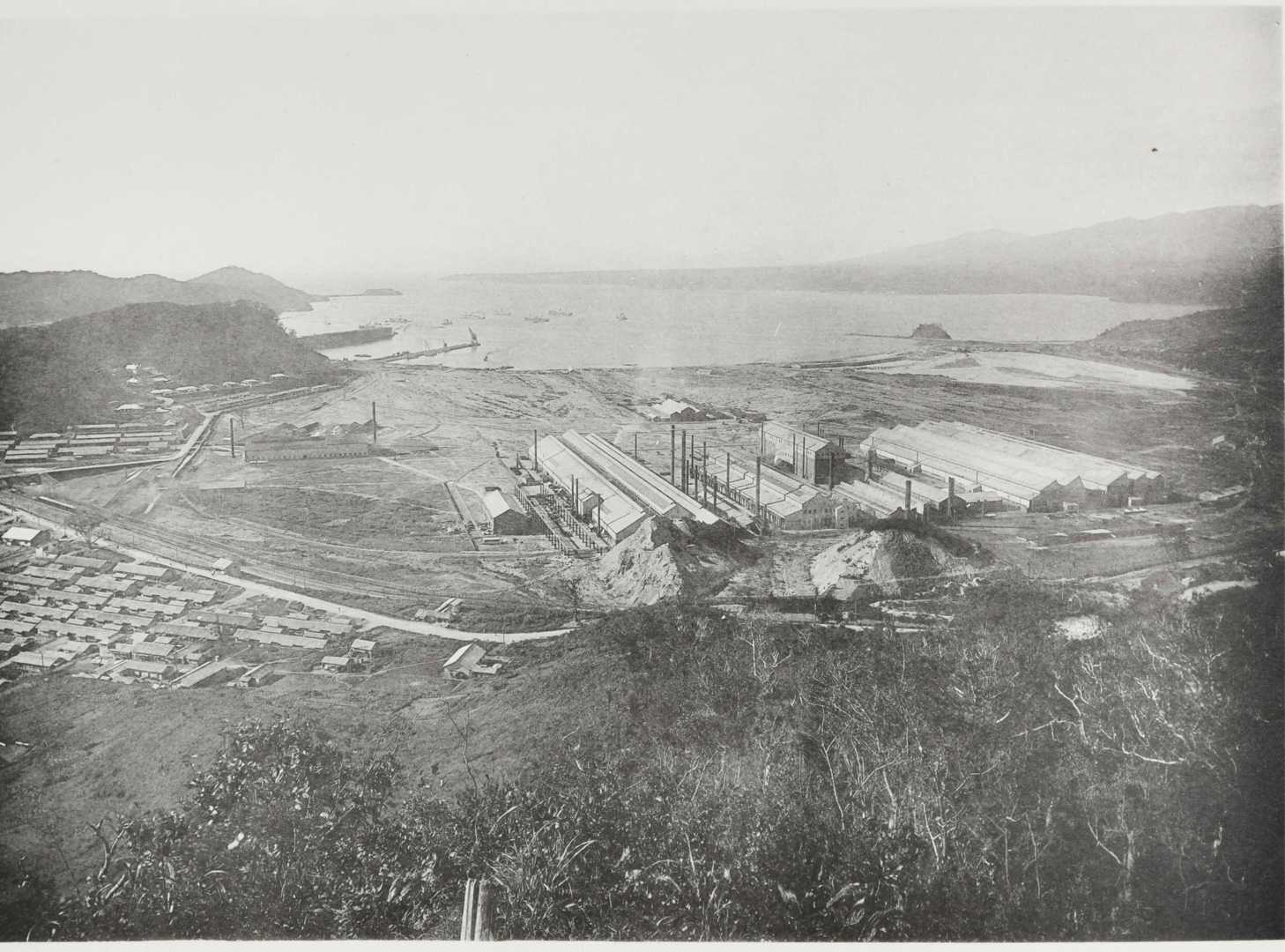

『機密記録』には「室蘭製鋼所」とある日本製鋼所室蘭製作所の、日本初の民間兵器工場としての特別な成り立ちと性格については以前(『御前水の軍神』)に触れた。軍の強い後押しをもって創立された工場である。 例えば、戦艦の砲身、八九式戦車の鋼板や七サンチ高射砲は以前よりこの室蘭製鋼所で生産されていた。そして今ここで語っている年の前年の昭和十六年、これが日米開戦の年であることを踏まえればなるほどと思わざるを得ないが、空母に据えられる高角砲の製造をも受注開始し、さらに大和級戦艦の鋼板を製作できる大型圧延機を供えた「海軍関係特殊鋼板工場」も新たに操業を開始していた。また、後の話ではあるが、本土空襲の本格化を受け、B29に対抗しうる要地高射砲の開発にも成功している。 日本製鋼所の社史は、

独り当社のみは、前述のごとく創業以来兵器製造を主事業として、軍工廠と相並んで一貫作業体制を固め、兼営する製鋼事業とともに、これら事業に付帯する宿命的消長浮沈の幾変転に耐え、ゆるぎなき経営を維持した。

と誇らしげに記している。

そして実はこの工場、東條とはちょっとした因縁があったらしい。北海道新聞社の『戦後70年 北海道と戦争』によると、中佐時代にここを訪ねた東條は、正門前まで来て入構を拒まれる屈辱を味わっていたというのである。

性格上、機密保持が厳しい工場であることは言うまでもないが、真偽は分からない。駒木佐助「一号役宅芳名録(三)」によると、日本製鋼所の接遇施設である一号役宅の芳名録には「昭和二年十月五日 陸軍中佐 東条(ママ)英機」の記帳がある。上の言い伝えはこの時に纏わるものであることは間違いないだろうが、入構は謝絶されたものの正門の外の一号役宅の利用は許されたということか。

前日には皇道派の大物、陸軍中将荒木貞夫が記名している。後には統制派、皇道派で袂を分かつことになるが、この時点では二人は反長州閥、反宇垣派で気脈を通じていた。荒木に随行しての来道、来蘭であったか。

それ以上に面白いのが、芳名録に同日、名を連ねているのが中尉の佐藤賢了であることであろう。昭和史に関心ある人ならば、すでにこの時からコンビだったのか、との感想を抱くはずである。東條の秘蔵っ子と称された人物で、大東亜戦争中、軍務局長として東條を支えることになる。そして佐藤といえば、衆議院で議員を一喝した「黙れ事件」が有名である。

当時、東條は陸大の兵学教官で、佐藤はその生徒である。いかにも気が強い両人らしい逸話がある。ある時、教室で取り上げた戦略の巧拙を巡って教官の東條と学生の佐藤が激論になり、たまたま臨席していた校長がとりなして何とか場を収めたという。

この昭和二年というタイミングでの日本製鋼所の視察は、東條からしてみれば「折角北海道に来たのだから」というお座なりのものではない、明確な目的意識に基づくものだったはずである。永田鉄山、小畑敏四郎、岡村寧次らと中堅将校の団体「二葉会」、さらに自らを座長格とする研究会「木曜会」を結成したのがまさにこの頃である。鈴木貞一によれば、第一次大戦で目覚ましい進歩を遂げた列強の装備に伍すべく日本陸軍の近代化の方策を研究するというのが「木曜会」のそもそもの結成目的だったという。

大正八年(1919)にドイツ駐在を命じられた東條は、現地で第一次大戦後のヨーロッパの軍事状況に衝撃を受け、これからの戦争が国家のあらゆる資源を総動員する「総力戦」となることを痛感する。以後、総力戦体制の構築を最大の使命として己に課すこととなった。

そして翌三年には、兄貴分の永田鉄山の引きによるものであろうが、永田の後任の陸軍省整備局動員課長に就任している。民間の軍需工業の育成と軍戦備の機械化および近代化を目的とする、まさに総力戦体制構築の担当部局である。

上の動向を踏まえれば、日本製鋼所は国家改造に情熱を燃やす東條英機の強い関心の対象であったことは間違いない。

ともかく、(本当に入構を拒絶したのであれば)十五年前の一件を覚えている関係者があったとすれば、戦々恐々の思いで彼を迎えたかもしれない。 無論、執念深く、狭量の悪評があった東條は忘れてはいなかったろう。朋輩や下僚の多くが「負けず嫌い」と評したこの男も、勝ち誇ったような高揚感と感慨をもって、往時は入れてもらえなかった正門を潜ったはずである。

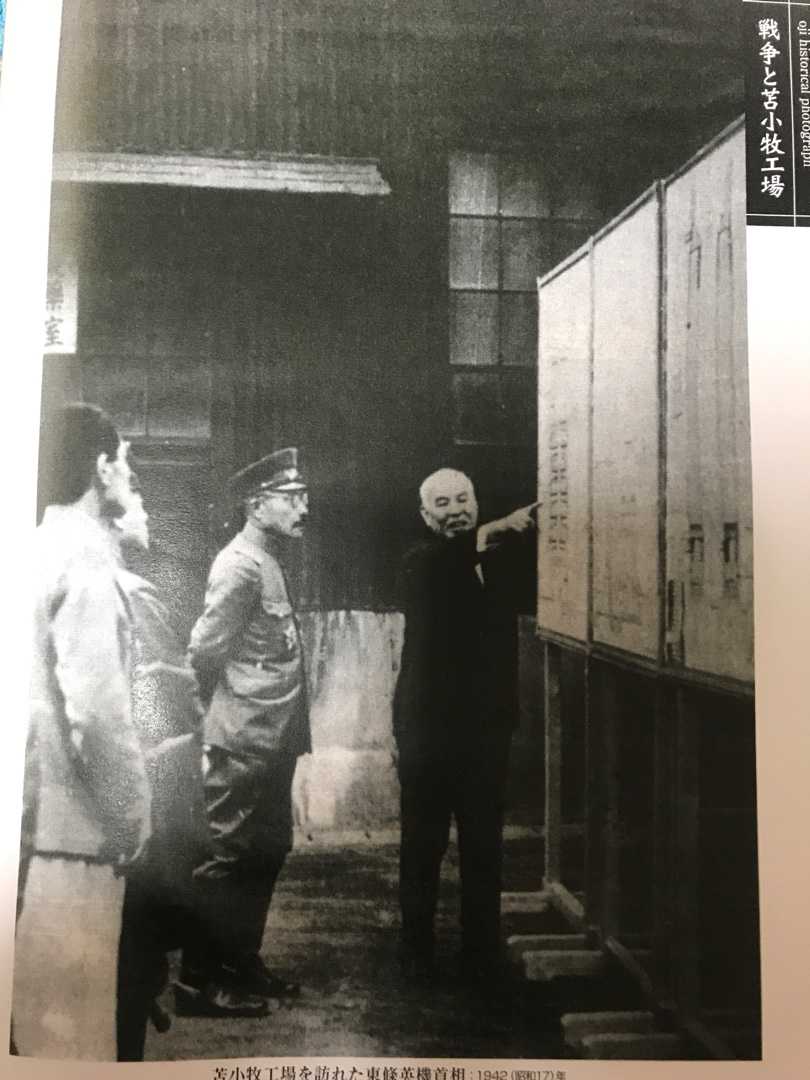

昭和十七年の視察に話を戻す。日本製鋼所の社内報「鋼の友」によると、午後三時に因縁の正門に到着した東條首相は、職員代表並びに青年学校生徒の出迎えを受け、前川所長、中島重役の案内で工場を巡視、状況を聴取した。最後に武道場にて全従業員二千名の前で訓示を垂れた。

本格的の戦は当にこれからであると存ずるのであります。而して諸君一人一人の汗の結晶が軈て皇軍将兵の戦力となり、建設の基礎となりつつあり、将来も亦然りであります。

是に於て皆様方の責任は此の時局の前に洵に重大なりと謂はざるを得ないのであります。

午後四時、視察を終えて製鋼所を後にし、輪西の日本製鐵輪西製鐵所、そして室蘭港を視て、苫小牧に戻った。宿所は王子製紙の迎賓館、王子倶楽部である。

『新室蘭市史』より

翌十三日、千歳海軍飛行場から帝都に帰還している。

同誌には所長のコメントも掲載されている。ここでも呼び方に「東條さん」が混じっている。ただ、ここで注目したいのは、

首相は従業員の福利施設、健康状態を非常に力を入れて見たり、聴かれてゐたが、その点種々説明申し上げた。

との部分である。この、東條が関心を示した部分に彼なりの戦争指導への思想が見出せるかと思うのだが、それについては下で詳しく説明する。

この北海道視察で東條は、かなり有名な逸話を遺している。 ゴミ箱覗きである。一ノ瀬俊也氏は評伝『東條英機 「独裁者」を演じた男』の冒頭でこのエピソードを紹介している。

一九四二(昭和一十七)年七月十一日の朝四時二十分、一人の男が札幌の街に姿を現した。紺絣に焦茶の袴という出で立ちのその男は、道ばたのゴミ箱から菜っ葉の切れ端をつまみ出し、傍らの男に「この葉は食えないのか」と訊ねた。(中略) 東條は民家の薪をつみ重ねた物置をのぞき「この切口から見ると下の方は去年の残りだ、去年のが残っているのを見れば焚きつけには不自由しないようだ」と、下情通ぶりを見せた。この‘視察’の様子は同行した新聞記者によって、翌日の新聞に掲載された

王子の関係者の間で語り伝えられているところによれば、苫小牧でもこれをやっていたという。場所は、現在も工場前に建ち並ぶ社宅街や市街地であった。

「苫小牧はまだ余裕がある」 と言ったという。

天皇に内奏された視察報告に付された「所見」には、道内の食糧および燃料の供給状況について、

(ロ)食料はかすかす間に合ひ居る状況にありと認めらる。

(ニ)石炭、炭、薪等燃料の準備は充分なりと認めらる。

とある。「まだ余裕がある」苫小牧は恵まれていたようだ。 無論、この‘巷次視察’は、大衆の人気や後世の美名を得て、虚栄心を充したいといった低次元の話ではない。東條からすれば重要な‘政治’の一環であった。 一ノ瀬氏は、東條の生涯の目標を、

陸軍という‘お家’を献身的に支え、偉大たらしめんという一点にあったようにみえる。

とする。軍を偉大にするとは、すなわち戦争に勝たせることであり、二十世紀の戦争とはありとあらゆる資源を注ぎ込む総力戦である。

そして総力戦を戦い抜くためには、国民の支持が絶対不可欠だと考えたのである。 一ノ瀬氏は、評伝の中で東條の戦争指導を語る上で、このゴミ箱覗きを象徴的なものとして幾度か取り上げているが、この行動には、国民の支持獲得という目的のために二つの効用があったと思われる。

彼の考えるところ、第一次大戦におけるドイツの敗因の一つに食糧不足があった。

大日本国防婦人会の機関誌上で、食糧不足がドイツの内部崩壊を招いたとし、読者の女性達に「台所から悲鳴の挙らないようにせねばなりませぬ」、そしてそれが「戦争と同時に起ります経済戦や思想戦に勝つの基となる」と力説した。

つまり、庶民生活の中における食糧や燃料の実情を肌で知る必要を感じていたのである。 製鋼所における福利施設や従業員の健康への関心も根底にある発想は同じであろう。

もう一つ、この時代の指導者はヒトラーにせよ、ルーズベルトにせよ、チャーチルにせよ、ムソリーニにせよ、皆大衆の中に分け入り、彼等に語りかけて戦争への協力、もっと言えば積極的参加を呼びかけた。

大日本帝国が敗れる時、それは、「陸海軍の衝突するとき」、そして「一億国民の足並乱れたるとき」だと考える東條もまた、庶民に寄り添い、その暮らしや心を理解する「東條さん」を演じて人心収攬に腐心したのである。

ヒトラーの如き狂気も、チャーチルやルーズベルトのような真の人の悪さも持たない男が人々の暮らしを知るべく、そしてその心を掴むべく、早朝、民家のゴミ箱を覗く。まことに不器用で泥臭い。 己に相応しからぬ場所では、頑張れば頑張るほど、その努力がむしろ悪あがきとなり、自他が蒙る傷は大きくなり、しまいには我が身を壊す。

心配りの行き届いた人情家という東條の人物像は、必ずしも人心掌握のための演技によるものばかりではない。部下に不幸があれば他を差し置いてでも弔問に参り、課員がきちんと休暇を取れているかを気にし、英霊の遺族への対応が不親切だといって靖国神社や憲兵を叱りつけるような一面があった。この人と先の戦争の関りが、首相としてではなく、例えば、どこかの方面軍司令官としてででもあったならば、やはり畳の上では死ねなかったとは思うが、部下と苦楽を共にした指揮官、任務を全うして果敢に戦った純忠の将軍、といった芳名を遺した可能性すらあったのではないかと思うのである。

志と力のある者にとって最大の幸福は、己が真に必要とされ、実力を発揮できる場で働けることである。逆に最大の不幸は、己に相応しからぬ処でもがき続けることを強いられることである。それをつくづく感じさせられる。

すでにこの視察の丁度一月前、戦争には重大な転機が訪れていた。ミッドウェー海戦である。

日本海軍が大敗したこの海戦の実際を国民は無論のこと、あるいは東條さえ全ては知らされていなかったかもしれない。が、ともかく戦勢の潮目は明らかに変わった。

この後、東條は十九年四月に再度北海道にやって来ている。この時の視察地は帯広、北見であったが、悪天候により当初の予定をかなり端折ったようである。そのわずか三カ月後に周囲から引き剥がされるようにして首相の座を降りた。戦後辿った命運は今更ここで語るまでもない。

苫小牧、そして室蘭は、奇しくも東條英機来訪から丸三年後の二十年七月十五日、米機動部隊の攻撃に曝された。王子製紙の被害は比較的軽微で済んだものの、空爆のみならず艦砲射撃も加わった日本製鋼所の被害は甚大で、工場構内への命中弾は六十四発、社宅地区の被弾は実に百三十発に及び、死者百十余名、負傷者九十名弱を出す惨状を呈した。

東條はといえば、敗色濃厚になっても重臣として徹底抗戦を主張し続けたが、天皇の降伏決断には抗わなかった。

もろくも敵の脅威に脅え簡単に手を挙ぐるに至るが如き国政指導者及国民の無気魄なりとは夢想だにもせざりし処

これに基礎を置きて戦争指導に当たりたる不明は開戦当時の責任者として深くその責を感ずる処

終戦二日前のメモに留められた言葉である。ここには腰も軽く庶民の空間に分け入り、子どもや老人、おかみさんと気さくに言葉を交わす「東條さん」はいない。

手前勝手な言い草には違いない。だが、その主観にある「裏切られた」という強い憤りと深い挫折感はよく伝わってくる。