22/4/5本館掲載記事を大幅修正の上、転載

新しい図書館が出来たことで、近所であるこの辺りがごく身近に感じられるようになった。 図書館で調べ物をした後、南、すなわち海の方へ足を向ける。絵になる風景が多くて、暖かくなり、天気の良い日と休日が重なれば、写真を撮りに行こうと冬の内から考えていた。

四月二日の土曜日は、あるいは今年一番かというほど暖かく、空の明るい日であった。勇んで家を出た。 明治五(1872)年の開港を機に誕生した「新室蘭」の在りし日を感じさせてくれる路である。‘繁華街’のある中央町を通り、室蘭市図書館を過ぎれば、栄町にいたる。

公園に隣して、武揚体育館、そして「室蘭中学校の碑」がある。現在は東町にある室蘭栄高等学校の前身である。

このブログとの関わりで言えば、皇太子時代の昭和帝が天勝の天婦羅を食した可能性がある大正十一(1922)年七月の来蘭(21/9/13『ソウルフードの伝説』)の際には、ここに鶴駕を駐めた。

『昭和天皇実録』には、次のように記されている。

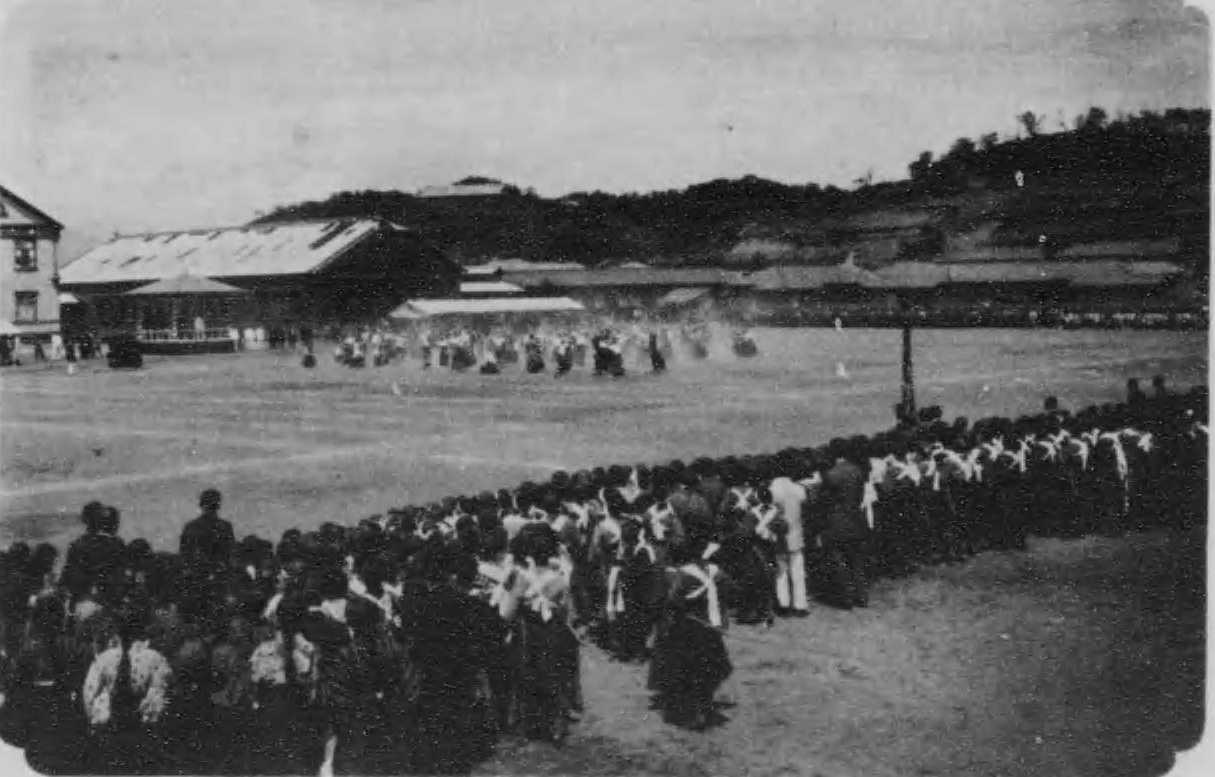

午後零時三十分瑞泉閣を御出発になり、庁立室蘭中学校に行啓される。校長増戸鶴吉より学校要覧等の奉呈を受けられ、ついで室蘭中学校・室蘭高等女学校及び区内各小学校生徒の成績品を御覧になり、続いて校庭において区内各小学校・室蘭中学校・室蘭高等女学校生徒による各運動競技を御覧になる。

同校は、大正五年十一月に校舎が落成、翌年四月から授業が始まった。戦後間もない昭和二十三年、学制改革に伴って室蘭高等学校に改称され、同二十五年に男女共学となり、室蘭栄高等学校に改められた。現在の地に校舎が移転したのは、三十三年のことである。

その室蘭中学校卒業生には芥川賞作家の八木義徳がある。

『羆嵐』や『破獄』で知られる吉村昭が「文学上の唯一の師」と読んだ人物である。八木もまた吉村氏を昭君と呼んだ。吉村氏の自伝『私の文学漂流』に度々その名が現れ、文学を志しながら世に出られない吉村氏を励まし続けた姿が描かれている。

八木自身は、室蘭中学校では剣道部に所属し、部の先輩に勧められた倉田百三「出家とその弟子』、有島武郎『生れ出づる悩み』を読んで文学に目覚めた。

人生は闘争だという。いかにもそうであるに違いない。

冬の夜の吹雪は‘闘う’という意識をはじめて子供の私に植えつけてくれたが、そればかりではなかった。のち成人した私が、人生そのものの困難を知るようになったときにも、その困難にもめげず、全身を前に倒してひと足ひと足踏み込んで行け、と私に啓示してくれる、いわば‘原風景’ともなったのである。 (八木義徳『吹雪の夜と落日の海』)

これを吉村氏の言葉、と言われたら多分疑うことなく、そう思って読む。

人生は厳しい、それでも困難を乗り越えて生きなければならないという人生観は、過酷な運命に立ち向かう無名の人々を描いた吉村昭の作品世界そのものである。

海岸町の「港の文学館」の図書室には、吉村氏が八木に刊行の度に贈り続けた著作も収蔵されている。

上の画像に見える『彦九郎山河』、『プリズンの満月』は平成七年(1995)の刊行で、同十一年に逝去する師の最晩年まで批評を乞い続けたことが分かる。

数多くの北海道取材作を物した吉村昭の文学世界の中で、室蘭は空白地帯である。氏自身がこの街に立ち寄った、ないしは通過した可能性があるのは昭和二十九年(1954)の、新妻の津村節子氏を伴っての行商の旅か、平成七年の伊達市においての講演の折、となる。仮に室蘭との邂逅があったとすれば、氏は己の文学の師を育んだ山河にどのような目を向けたのであろうか。

さて、周辺は、旧武揚小学校の敷地の関係もあるのか、新興住宅地、昔からの住民の家宅やアパートといった形で、区画ごとの色合いがはっきり分かれている。

栄町を抜ければ舟見町、である。海に近づいていっている。漁師町の生まれである身には懐かしい雰囲気が徐々に濃くなっていく。

陸が尽きるまで歩を進めると、追直漁港にいたる。いつも静かで、何より美しい港である。 当ブログでは、「オヒルネップ異国船打払始末」において、この地に触れた。

およそ百七十年前に当地を踏んだ幕臣は下のように記している。

増五瀬という絶壁断巌の東南東辺りツケイという岩石の突端に南部家の遠見番所があり、その西の山の頂には砲台が設けられている。それは以前にここを守っていた松前家の旧制で、よい土地を選んだものだと思う。

町名が示すごとく、白鳥湾に侵入を試みる船はおろか、噴火湾を航行する船舶はことごとく視野に入る要地である。しかし、アイヌの人々にとっては、追直は祈りの場であったようである。

寛文九(1669)年のシャクシャインの戦いの後に編まれた津軽藩の調査報告『津軽一統志』には、

えとも﨑。家五、六軒。おいなおし。家五軒。

とある。

その地名は、ここでは仮名であるが、かつて和人達は老名牛の字を当てることもあったようである。 すなわち、アイヌ語ではオイナウシであり、山田秀三氏の紹介するところでは、オ(そこに)・イナウ(木幣)・ウシ(群立する)・イ(ところ)という単語に分解できる。また、他にも司祭が祭祀を行う前にここの洞窟に籠り、神謡を唄った。アイヌ語で神謡は「オイナ」である。

どちらを採るにしろ、この場所が聖域であることを示しているわけだが、それを疑う必要を全く見いだせないほどに神秘的な風景がある。ことに栽培水試の裏手などは、人ならぬ存在が宿っているような神韻さえ感じさせられる。

追直への途次には、市外からも多くの客が訪れるラーメン店「清洋軒」がある。そして散策の出発点でもあり、ゴールでもあった中央町では、「味の大王」室蘭本店(このビルもいい味を出している)と隣り合う室蘭最古の菓子屋「富留屋」があり、バター煎餅等を、さらに本町の「丸二佐藤商店」でえだ豆とうふと絹揚げを買った。この店の豆腐の豆の甘みとトロトロ感は凄い。特に絹揚げの、外はカリカリ、中はトロリのコントラストはすでにクセになっている。

歴史と風景だけではない。古い道を歩くと美味いものにも多く出会える。