楽天ブログ本館の21/5/13記事の転載。

天保二(1831)年といえば、孝明帝がお生まれになった年である。前の年には水戸斉昭が襲封している。また、西郷隆盛が鹿児島城下の加治屋町で産声を上げたのは三年前のことである。 何が言いたいかといえば、水野忠邦の改革にその年号が冠されたこの時代ともなると、‘幕末’に向けて準備が着々と整いつつあったということである。すでに屋台骨が相当傷んでいた徳川幕府に吹いた烈風である対外的危機も深刻の度を増す一方であった。異国船の日本近海への出現が頻発していた。

室蘭市の地球岬から道南の茅部郡森町砂原までの陸岸に囲まれた巨大な湾を一名噴火湾という。名付け親は、寛政八(1796)年にかつてエトモと呼ばれていた室蘭に来航したイギリス船、プロビデンス号を率いたブロートンだった。

天保二年六月二十九日、その噴火湾に一隻の異国船が姿を現した。この地域の経済、民政の要である会所はモロラン、すなわち今日の崎守辺りにある。少々ややこしいが、モロランの対岸にあるのが絵鞆半島である。ここには松前藩の勤番所が置かれた。‘番’の字を見て分かるとおり、こちらは警衛を専らとする。

その勤番所の正確な位置がよく分からない。偏にこちらの不勉強によるものだが、後年の南部藩の遠見番屋のあった場等を鑑みると、どうもヲイナウシ、すなわち現在の追直漁港辺りのように思われる。

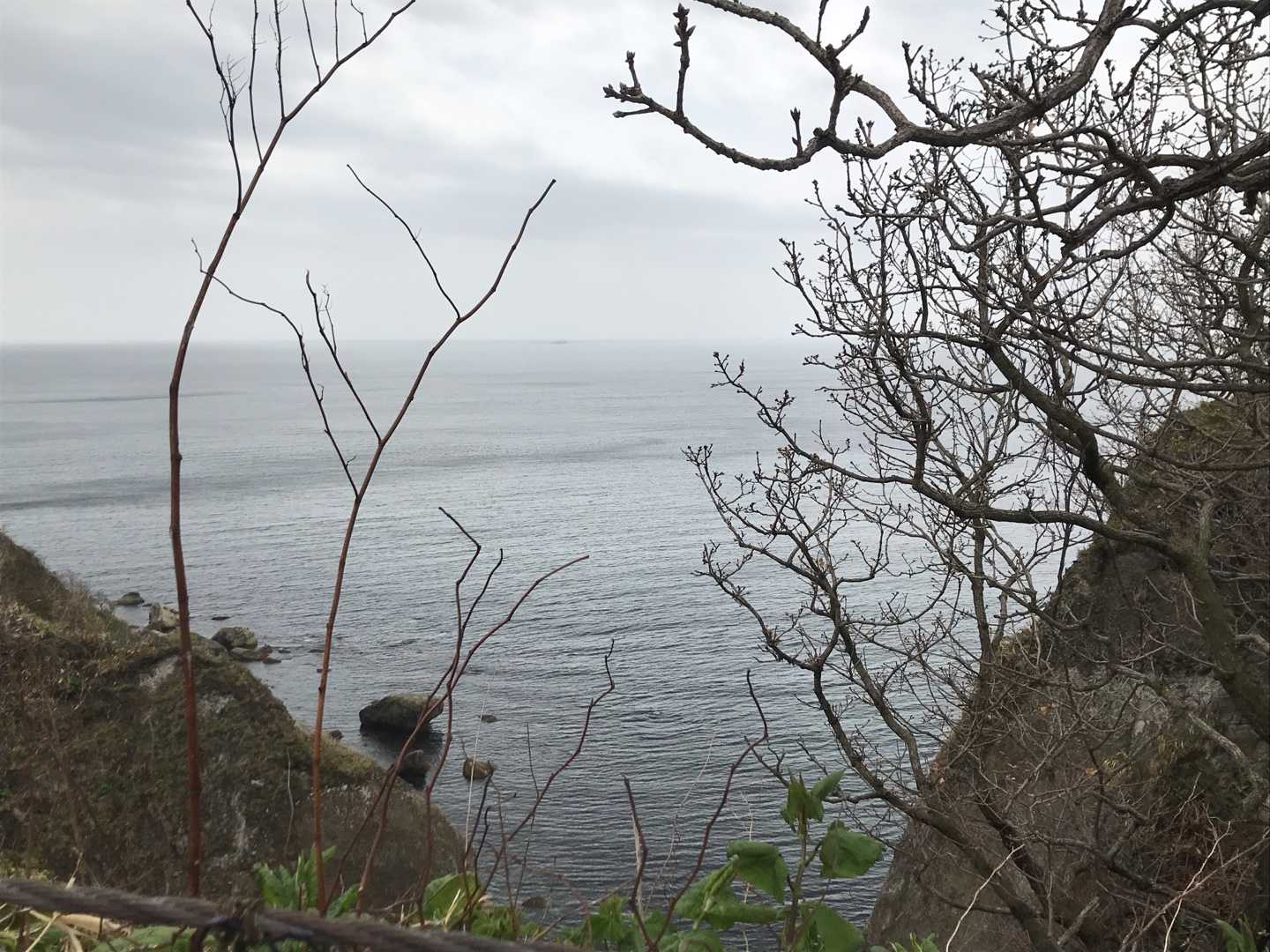

この辺りの今の町名を、その名も船見町という。まず位置が良い。加えて沿岸は高い山と崖に縁取られる。どこに立っても対岸の鹿部まで見晴るかすことができる。湾に侵入する船を見逃しようがないという、物見には絶好の立地である。

ともかく、異国船が接近している。深夜一時頃、勤番所前浜沖の三里(約12キロ)沖合に濃霧の中を朧に浮かぶ灯火が望見された。 あるいは勤番の士卒は、灯火の主が夜明けとともに消えていてくれればと心中望んだかもしれない。

何せ、この時施行されていた異国船打払令に則れば、異国船が近づいてくれば「二念無く」追い払わなければならない。警告ないし威嚇で相手が退去してくれれば良いが、抵抗されれば戦闘となる。 すでに三月のアッケシ場所の騒動は当地にも届いていたことは間違いない。

夜が明け、前夜からの霧も晴れた。視界が明瞭になると、いよいよ異国船であることが歴然となった。いなくなるどころか、より陸に接近し、一里先で碇泊していた。三本の帆柱を持ち、船体がかなり大きい。

勤番の者達は西の岬へ出張り、そこから百目筒、三拾目筒を相次ぎ放った。大砲というよりは大口径の銃とすべきものだが、破壊力は大砲に匹敵する。 船は、砲声と水柱に驚いたように急ぎ帆を張ると、舳先を南東に向けた。八時頃には士卒の視界から消えた。

安堵する間もなく、翌月の一日、今度は一回り小型の異国船が出現した。こちらも三日前と同じく威嚇発砲に応射することなく、すぐに舳先を北西に向け、湧き上がる霧の中に姿を消してしまった。 出没はなおも熄まない。その二日後、湾の向こう側の砂原、鹿部方面に現れた。しかも、今度は二隻だ。一隻は東へ、もう一隻は南へ去っていった。 余談だが、絵鞆岬展望台は我が家から徒歩五分ほどのところにある。展望台の足元の一画が明らかに人の手で削られ、平坦になっている。いつの時代の作事か気になっている。

九代藩主、松前章広はこの時在国中であった。一連の急報に接し、増援として箱館詰の人数を物頭以下残らずエトモに派した。

この当主の代に、松前家は一度蝦夷地を召し上げられている。北境の緊張が高まる中、この家には蝦夷地を守る力が無いと判じられたのである。 大量の資金を投じた政界工作が実り、十年前に復領が叶った。ところが三月、アッケシ場所ウライネコタンに上陸した異国船の船員達に逆襲を喰らい、陣を捨てて敗走する醜態を晒した。 北門の番人を家役とすることを誇りにしてきた松前家の面子には幾度も傷を付けられた。

ーーこれ以上、失態は許されぬ。

と、この非常事態の出来に居ても立ってもいられぬ思いであったろう。

警戒体制が強化されたエトモに異国船が現れたのは、七月二十五日十六時頃のことである。東風に乗り、絵鞆岬を過ぎり、はじめは白鳥澗すなわち今日の室蘭湾を目指すかに見えたが、やがて南西に針路を転じた。これを受け、箱館より来着していた固めの人数は各々の持ち場からシュフキに集結した。白鳥大橋の袂、水族館や道の駅がある祝津を指す。幕末はここに砲が据えられていたが、この時はどうであったか。

異国船は一里沖合を航行している。 暮れに及び、船影は闇に融けたが、火影が確認でき、停船したものと推された。

翌二十七日未明、再び動き出し、砂原方面へ帆走を始めた。箱館からの援兵もシュフキを出立、勤番所に入った。先にも触れたとおり、ここにあれば、陽のあるうちは湾内の船は物見の視界から消えることはない。

異国船は湾に入ることを諦めてはくれなかった。‘まぎり’すなわち逆風帆走を始めた。北に針路を転じたのである。終日北上を続け、やがて日暮れとともに姿を隠した。

翌日未明、船はチマイベツ、つまり現在の室蘭市と伊達市の境界辺りの沖合に到った。なおも‘まぎり’を続けていた。そしてやや西に移って停まり、ついに端舟を下ろして上陸の構えを見せた。正午頃のことである。これで‘打払’の発動は待った無しとなった。

前夜、各処に物見を配していたことから、急報は時を置かずモロランの会所に届いたようで、そこからエトモ勤番所へと注進が走った。 船員達が上陸した地をオヒルネップという。今日では伊達市南稀府町の稀府神社の横を流れ、噴火湾に注ぐ牛舎川の一名にその名が冠されている。

上陸した異国の者達と鉢合わせし、互いに通じぬ言葉とジェスチャーでやりとりした者がいた。エトモの隣のウス場所の番人、佐五右衛門である。 左五右衛門が敬之助という者と浜で昆布を漁っていたところ、沖に異国船が現れ、見る見る陸に近づいて来たかと思うと、二百メートル弱辺りの位置で停まり、下ろされた端舟二艘が着岸して異人達が次々と降りて来た。遠目に勘定したところ、十六人あった。急ぎムロランへ注進すべく自分達の船のある場所へ向かったが、その途次に一団と出会してしまった。 異国人の一人が左五右衛門の手を取り、端舟まで連れて行き、何か言葉を発した。 左五右衛門には、それが 「オイナ」 と聞こえた。water、であろうか。 続けてその男は、手で自分の首を打ち、苦しげに体を屈して 「落命之仕形」 、つまり打首の真似をし、さらに足元の流木を指差して、やはり手刀でもう片方の手の五本の指を打った。船乗り達の間では、日本の陸で「オイナ」を取れば首を刎ねられ、木を伐れば指を切られるとの風聞があったのか。

終いには左五右衛門の着物の袖を取り、母船を指した。行こうと言うのである。船内の様子を見せ、物々交換の交渉でもしようとしたのか、それとも通報されることを恐れて身柄を拘束しようとしたのか。 左五右衛門は、異国人の手を振り払い、 「駄目だ、あんなとこ、行けねえ」 とでも言ったのか、言い捨てにして駆け出し、何とか逃げおおせた。 ようやく船を出し、海上で勤番所からモロランに向かう一隊に出会ってあらましを告げた。

明確な日にちは分明でないが、この時、三月のアッケシの戦いに増援として派されていた牧田七郎右衛門率いる隊もエトモに入っており、警固の人数はさらに増していた。オヒルネップに向かった人数も牧田が指揮を執ったようである。ただ、モロランを出たのは六十余人というから、存外尠い。 モロランからオヒルネップまでは、およそ四里の道のりである。モロランを出立した牧田麾下の人数は徒歩で、それも海岸沿いではなく、間道を行った。

後にオヒルネップを通過した松浦武四郎は、その地勢を 「木立原有。又虎杖、茨、ハマナス多し」 としている。海沿いはとにかく見通しがよい。上陸した者達が物見でも残してあったならば、すぐにエトモの人数がやってくることに気づいてしまい、逃げられてしまう。そこで草叢や灌木に身を隠しながら進み、上陸者達の不意をついて捕らえてしまおうというのである。この時点ですでに作戦の目的が追い払いから、船員の捕縛へと切り替わっていることが分かる。

牧田は戦闘にこそ間に合わなかったが、アッケシまで行っている。そこで一部始終を耳にしたはずである。アッケシでは、三手に分かれて上陸してきたうちの一手に背後の高所に回られ、松前側が崩れた。今度はこちらが策を用いようということであったかもしれない。

箱館からモロランに送る物資を運ぶ、猿田平蔵という人物が宰領する小荷駄隊が近辺を通過していたのが丁度この時で、図らずも顛末を見届けることとなった。

この日、嵩高に荷が積まれた小舟でムロランに向かっていたが、オヒルネップ川河口の三丁ほど手前まで来た時に、停泊する異国船を発見した。驚き、舟を岸に着けるべく先に陸に上がらせたアイヌ達に引き綱を引かせていたところ、川の手前の林より異国人の一団が出てきた。砂浜には彼等が乗ってきたと思しき端舟があり、急ぐように乗り込んで沖へと漕ぎ出していった。異国人が立ち去ったのを見た平蔵は、彼等が出て来た場所に入ってみた。大量に伐り出された薪が積まれていた。

平蔵達が再び舟を漕ぎ始めた頃、今度は二艘で端舟が戻ってきた。一人が物見として浜に残り、あとはまた林に入っていった。川を越えて振り返ると、母船のマストには遠見役が登っており、毛のようなものが付いた指図旗を手に持っているのが見えた。

この頃、エトモから出張してきた人数は上陸者達の間近に迫っている。時刻は九つ半、すなわち十三時頃である。やがて林叢が尽き、砂地になった。士卒は外光に身を晒す格好になった。日本人の接近を認めた母船の遠見が毛の指図旗を振り上げた。これを見た浜の見張り番が声を上げると、林から異国人達が次々走り出てきた。ほぼ同時に聞こえてきた銃声が散発的ながらもしばらく途切れることなく続いた。

異人達は飛び込むように舟に乗り、母船へと漕ぎだした。ところが、一艘が浜に櫂を置いたまま出てしまった。一人、それに気づいた者が舟を下り、半身を水に浸しながら取りに戻った。この時、速度を落とした舟の後尾に松前側の放った銃弾が中った。 この頃になると、逃げる異国人を追ってきた松前の者達が続々と水際に姿を見せた。小銃に加え、母船にも百目、五十目、三十目の大筒を放った。 松前藩の幕府への報告にも母船は陸より間近にあったというが、平蔵が見たところ、松前の足軽達の弾は全然当たらなかったらしい。百目、五十目で都合六十発ほど撃って、何とか命中したのは、たった三発に過ぎなかった。三十目にいたっては命中弾は皆無で、しかも二挺あったうちの一挺は故障で撃つことすら出来なかったという。

異国船も反撃した。最初に三発、船尾楼には五十人ほどの姿が見え、二発目が陸に向けて飛んでくる際には、彼等の「やぁ」という掛声が上がったという。男達が残らず楼の下に引き取った後にさらに十二発、撃ってきた。最初は兵達の頭上をかなり高く越えて行ったものが、次第に照準が合ってきた。が、これも端舟の帰還を援護するためのものだったらしく、端舟が着くと砲声は熄んだ。

すぐに帆を張り、砂原方面に舳先を向けた。引き際に二発。最後の二発はいずれも陸に届かなかったが、どうしたものか、着水時、それまでとは違う‘ばらばら’という音がしたという。

牧田以下、日暮れまで滞陣したが、船影は遠ざかり、やがて士卒の視界から消えた。その日のうちにエトモに帰着。その夜は酒が振舞われた。砲声が轟く間、現場にいながらも身を隠していた役人があり、酒の入った足軽や中間達はその者を笑いの種にして盛り上がった。

その御役人の名は存じておりますが、申し上げるのは憚られるので、書くことを遠慮しておきます

平蔵は家への手紙にそう綴っている。 翌日、会所の役人が出張り、現場を検めた。地にめり込んだ異国船の砲弾が掘り起こされ、浜では異国人が脱ぎっ放しで忘れていった革靴一足がみつかった。

オヒルネップの砲戦は、この年の異常とも言える一連の異国船騒動の締めくくりとはならなかった。砲戦の直後、ユウブツすなわち苫小牧で産物を積み込んだ日吉丸という船がエトモ場所のワシベツで異国船に砲撃され、帆柱を折られた。乗組員は端舟で逃げ、その後戻ってみると米や道具類、そして何故か神棚も奪われていた。場所が砂原と真逆の鷲別だから、同じ船だったかは分からない。

オヒルネップの異国船の国籍は不明である。だが、捕鯨船であったろう。ならばイギリスないしアメリカの船であった可能性が高い。 寛政十一(1799)年五月にこの辺りを歩いた遠山景晋は、同月二十日に絵鞆半島の付け根部分に位置するワシベツにて沖で潮を吹く鯨を目にし、 「画裏の如し」 と嘆賞している。 日本の太平洋沖に広がる巨大な抹香鯨の漁場、ジャパングラウンドが彼等によって発見されたのは、1819(文政ニ)年のことである。これ以後、主に英米の捕鯨船が日本近海に殺到することとなった。

メルヴィルの『白鯨』の舞台がまさにこのジャパングラウンドだった。欧米人が鯨に求めたのは燃料、機械油になる鯨油である。捕獲された鯨は船上で皮を剥がれ、煮られる。故に捕鯨船には、大量の薪と水の補給が死活的に大事なのである。 室蘭周辺も、ジャパングラウンドに含まれる。市のマスコットキャラクターは鯨である。また、まさしく金四郎が鯨を見、日吉丸が襲われた登別市鷲別の鷲別神社は漂着した鯨の肉を売った金を元手に創建されたという由来を持ち、鯨明神と通称されている。兎角鯨とは深い結びつきを持つ地域なのである。

ホエールウォッチングを提供する業者のサイトを見てみると、絵鞆半島付近で鯨に遭遇する確率が一年で最も高いのは、六月から八月にかけての三カ月だという。 旧暦の五月二十日は現代の七月中旬に当たる。そして、異国船がとめどなく現れた六月下旬から七月上旬は、八月中旬から下旬である。すなわちエトモを見舞った異常事態は、捕鯨の盛期と関わりがあったはずである。

この天保二年という年は、鯨達が例年になく陸に寄っていた、などといった事情があったのかもしれない。

異国船打払令が発令される直接の契機となったのは、その前年に水戸藩領大津浜、薩摩藩領宝島と立て続けに起きた捕鯨船船員の上陸事件である。

ことに前者が為政者達に与えた衝撃は大きかった。事件そのものは食料を求めて上陸したイギリスの捕鯨船員を地元の村役人と郷士が捕縛、十日ほどで解放して落着したが、その間、地元の村役人以下の庶民は異国人を恐れるどころか、イギリス船や囚われの者達に便宜を図ってやるようなことさえした。さらに、信じがたいことだが、村人の中には片言ながらも英語を解する者がいたというのである。また事件後に漁師達を検めたところ、ナイフ、マッチ、杯、ガラス瓶といった異国の品がぼろぼろ出てきた。

御上の目が光る陸の上では兎も角、それが届かない海上では、日本の庶民と異国船の、物々交換の類の交流が頻繁に行われていることは明白だった。左五右衛門の遭遇は、歴史の表裏に数多ある交流の一例であった。そうした接触を断つために異国船を日本に近づけない、それが法令の目的である。

ホエール・ラッシュに沸く太平洋、捕鯨船の船員と交わる庶民、既成の対外的枠組を維持すべく苦心する為政者階級といったような、幕末の幕開け目前の時代相を表現しているのがオヒルネップ事件と言えよう。

【関連記事】

20/11/5 蝦夷地で発見!こんなところに豪州人(本館)