今年の春、情報学者で、諜報に関する書を数多く著した吉田一彦氏(神戸大学名誉教授)が亡くなられた。氏には、仕事を通じてお付き合いいただいた。以下の記事は、楽天ブログ本館20/9/25「歴史家のおしゃべり」から抜粋、若干の手直しを加えたものである。楽しい思い出をもって偲びたい。

二十代の前半から三十代の後半にかけて、札幌に本社を置くカルチャースクールに勤めていた。出会いに恵まれた日々であった。ことに講座の講師を務めていただいた歴史家の方々との思い出はいずれも忘れがたい。今思い出しても楽しいものばかりである。現在の言うも愚かな日々と引き比べると、全く違う人生を生きていたような思いが強くする。

少なくとも私が面晤を得た方々は、皆話し好きで、かつその話が、聞けばたちまちファンになってしまうほど面白かった。

共通していたのは、聞く者を引きつけ、結末のインパクトを大きくする仕掛けが、ちょっとしたおしゃべりにおいても採りいれられていること、そして視点が非凡ということである。我々が漫然と見過ごすものをピックし、提示してくる。特に何気ない人物評を聞かせていただいた際などは、「よくそんなところまで見てるよなぁ」 と、驚かされることがしばしばあったが、時に担当の私にもその目が注がれることがあると思えば、緊張させられもした。

そして何より、人が好きで仕方ない、人への興味が尽きない、ということが最大の共通項という印象を受けた。それこそが歴史家の資格なのかもしれない。

知的でありながら、抱腹絶倒というほど面白く、自身の軌跡を語っておられたのが吉田一彦先生だ。

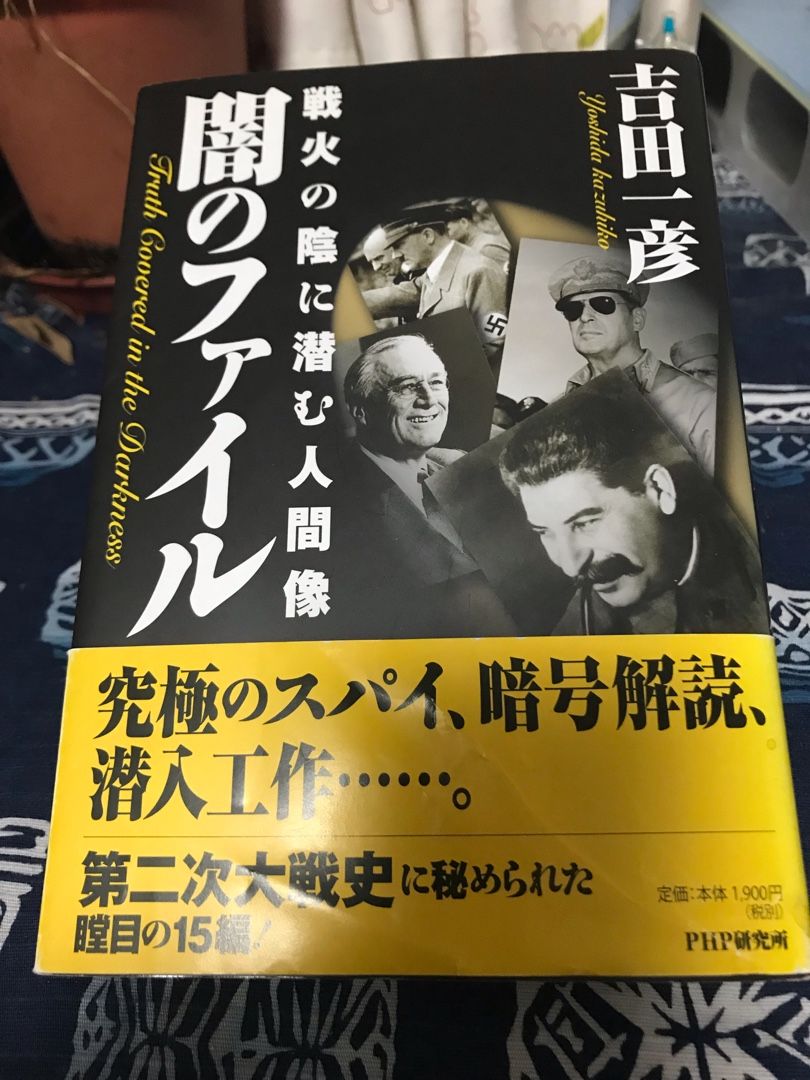

歴史専門の月刊誌『歴史街道』の連載で氏の名前を知る向きも多いかもしれない。長く神戸で教鞭を執られた。専門分野が言語学だったことから、暗号にも研究の幅を広げ、主にインテリジェンスの観点から歴史を論じておられる。

一見、悲惨で塗り潰されたような事柄にも、人間ゆえに醸すおかしみも愛すべき部分も必ずある。遠目には一色に見えても、近付いてみて、様々な色が混じりあっているのに気付くことがある。歴史も同じことだ。そうした配色を見破る名人だ。

アメリカに住んでおられた時、真珠湾の戦跡ツアーに参加した。クルーズボートで隣になった、ポパイのように腕に入れ墨を入れた水兵が絡んできた。対する吉田先生は、御世辞にも堂々たる体格とは言えない。ポパイは、「おい、今度はいつやるんだ」 と尋ねてきた。無論、彼等のいう「騙し討ち」のことを言っている。

これに、即座に 「May Be Tomorrow (明日かもな)」 と応じた。 相手は哄笑して、下船後にビールを奢ってくれた。こういう毒もユーモアも含んだ切り返しが即座に出てくる。

物に動じない方だと常々思っていた。他人にペースを掻き乱されないから、頭脳が平常運転を続けられる。

あの胆力を培ったのは、先の戦争ではなかったかと、想像したりする。

戦時中、十歳にも達しない児童だったから、ここでいう戦争とは、戦場ではなく、銃後の生活のことである。

予め断っておくと、以下の逸話は、半世紀近く前の回想を、私がこれまた数年前にお聞きしたのを記したものだ。事実の誤認や解釈の間違いがあったとすれば、責は書いている当方にある。

空襲があった折、目の前で人が火達磨になった。当時「ロウソク」と呼ばれていたらしいが、焼かれるその人の身体が溶けるように、みるみる小さくなっていったという。

「あれを見てしまえば、怖いものなど無くなってしまう」

というほど、恐ろしい光景だった。

また、敵の爆撃機だか戦闘機だかが、住んでいる街の近郊に墜ちた。それを見た大人達が包丁や鎌、鳶口を手に墜落地点と思しき場所に駆け出していった。吉田少年も友達と大人達の後ろを走った。当時、子供達の間で米軍機の非常セットに入っている釣り具が日本のそれより、はるかに良い物だと噂されていた。彼等にとっては、お宝が降ってきたようなものだ。ところが、「子供はついて来るな」と、凄い形相で怒鳴られた。日頃優しいオジサン達が皆、殺気立っていた。警官や憲兵より先にみつけてやろうと急いているのが子供達にも分かった。 映画「ブラックホーク・ダウン」の一場面が思い出される。

現代では遭遇しえない、歴史の中の情景である。

そして最も強烈な逸話が「手榴弾事件」だ。

吉田先生は体に少々不自由な箇所がある。函館を拠点とされた作家の木下順一先生も随筆に書いておられたが、兵隊になれない者に対して酷い仕打ちをする者も、あの時代にはやはりいたらしい。 吉田少年も教師から随分と理不尽に叩かれ、罵られた。それで、武力報復を決意した。

当時、米軍は学校を狙わないと言われていた という。実態はともかく、当時はそう言われていたらしい。 ゆえに軍が武器弾薬を学校施設に保管することがあったという。一彦少年の小学校にも銃弾や砲弾が貯蔵されていて、そこから手榴弾を一個失敬して、件の教師の下駄箱に入れた。教師が発見し、大騒ぎになった。 憲兵が来て、少年を連行した。

乗せられたのは、戦争映画によく出て来るサイドカーだ。 この折のことを話された際、先生はサイドカーのエンジン音を口真似された。泣く子も黙る憲兵と児童がサイドカーに乗っている情景を想像してみる。痛々しさの中に、ほんの少しの滑稽さがあるのが、いかにも吉田先生の逸話、という思いがする。 鬼と恐れられる憲兵も、事情を聴いて少年に同情した。やりすぎは確かにせよ、発端は教師のいじめにある。しかも、この子は靖国の子だった。父君は海軍のパイロットで、ソロモンにて戦死を遂げられていた。 少年はお咎めなしで帰され、代わってイジメ教師が引っ張られた。

翌日戻ってきたが、顔は青黒く腫れ上がっていた。いじめは止んだ。

後年、先生がアメリカで教鞭をとられていた時、隣家に泥棒が入った。伝え聞いた被害は、拳銃、ライフルがそれぞれ数挺、さらにマシンガンまであった。

「そんな物騒なのが隣におったんか、とびっくりしましたよ」

と、苦笑しておられた。世界は広い。上には上がいるものだ。

例えば事務所の応接やホテルのカフェテリアでご一緒させていただくとする。それが二時間だったならば、その大半は先生が語られる。ハリー・トルーマンと原爆投下、ノモンハンの勝敗、独ソ戦、W.G.I.P、日本軍の風船爆弾、そして現代の中国の空母の実力、ハニートラップからスーパーや百貨店の業務連絡の秘密のサインに至るまで、話題は無尽蔵だった。

最後に、「どうも私ばかり喋ってしまって」と決まり悪げに苦笑されるが、当方は素晴らしい本を一冊読了したような充実感に充たされていた。

歴史を語ることは鎮魂に似る。偲ぶことに通じるからだろう。そして、人も事柄も、多くは後世に真の姿が伝わってこそ浮かばれる。ゆえに優れた語り手が要る。

瑣末に思える事実も、人や事柄を描く上で不可欠の一色であり、我々はそれが赤だったか黄色だったかを知ることで、真の色合いに近づくことができる。 歴史家の一見他愛もないおしゃべりを聴いていると、時代を動かした者、懸命に生きた名も無き人々の本当の姿や声を見聞きしているような気がする。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

※楽天ブログ「本館」にも関連記事をアップしました。