※フォントサイズが途中から変わります。操作に習熟しておらず、修正できません。御容赦を。

今や入手困難な一冊である。しかし、買うことも読むことも不可能というわけではない。

好川之範『幕末の密使』のことである。以前より読みたいと思っていながら、先送りし続けてきたもので、今になりようやく手に取ったのは、開港百五十年、市制施行百年の記念すべき年に図らずも我が身が室蘭市にあることが大きい。 本書の主人公である会津藩士雑賀孫六郎は、このタイミングで学ばずしていつ知るのだ、というほどに開創期の室蘭に縁の深い人物なのである。

後世に知られた事件の主役を張ったというわけではない。しかし、雑賀孫六郎は戊辰戦争史、北海道の幕末維新史の意外な場面に幾度かその名を表す。しかも現れる度にその立場や役割を変えている。恐らくは、器用で機転が利き、何を任されても手堅くこなす男だったのであろう。その仕事人としての手腕は「北海道」の幕開け、ことに室蘭市の礎を築くにおいて遺憾なく発揮されることになる。

そして私個人の穿った感想としては、本作は、会津の主張と誇りを背負って筆をとり続けた歴史作家の葛藤をも伺える一作に思えた。

そう感じさせられる言葉の一つとして、著者は、孫六郎に

一挙一動が北海道の会津人士に喜びを与え憂いを叙す微妙な立場にあったが、いずれにしても〈会津の北の星〉として光彩を放っていた

というどこかブレーキを踏みながらのような微妙な評を与えている。 なぜこうした表現がなされているかについては追い追い考えていくこととし、まずは本書の大まかな筋を紹介していくこととする。

純粋にストーリーを楽しむべく読んでも面白いが、この作品は、後年幕末史で名を馳せる好川之範という作家の原点となる作品と言って差し支えないのかもしれない。 拾い集めたエピソードを繋ぎ合わせ、血縁、同志、友人といった主人公を巡る相関図を辿ってその人物像を浮き彫りにする氏の独特のスタイルは本作ですでに確立されていることが確認できる。

さて、雑賀(さいか)といえば、函館の人ならば駅前の百貨店を思い出すかもしれないが、戦国史を好む人は紀州雑賀の鈴木孫市を連想する。織田信長と大坂本願寺の十年に及ぶ石山合戦でたびたび信長に苦杯を嘗めさせた男で、雑賀孫市の呼び名をもって知られる。司馬遼太郎の長編『尻啖え孫市』の主人公として有名である。 雑賀孫六郎は、その雑賀党の血胤の流れを汲む人物である。

後に北海道と深い関わりを持ち、その最期も北海道で迎えることになるこの人物の人生初の渡道は安政元年(1854)のことである。前年、浦賀のペリーに続く形で露使プチャーチンが長崎に来航、これにより日露間の国境問題が浮上した。対応を迫られた幕府はまずは交渉の材料となる現地の情報を収集すべく調査団を派遣する。孫六郎はこの調査団の随員であった徒目付平山謙二郎の従者として津軽海峡を渡ったのである。齢十九歳であった。 北方にロシアの脅威が芽生えて以来、すでに五十年前より北方警備に関わり、次いで江戸湾の海防まで担わされた会津藩である。調査団に藩士が加えられたところで違和感はないが、ならば数多いる家中から抽きんでて孫六郎が選抜された理由なり経緯なりは分からない。が、彼には特殊な技能があった。城下の絵師に学び、絵が達者だったのである。差し詰め「撮影班」としての役割を期待されての擢用だったのであろう。

折しもペリーが来航し、本隊に先駆けて大慌てで箱館に抵った平山謙二郎等は、黒船の退去後、本務である現地調査に乗り出した。箱館から大沼を抜け、鷲の木から船で噴火湾を横断してモロランに上陸、ここから陸路シラヲイ、ユウフツを経て千歳川を下り、今日で言う石狩を踏破、宗谷まで歩を進めた。この探査行において、孫六郎はその技能を存分に発揮する。道行の情景を絵図として書き残したのである。それは三十五景に及ぶが、幕末の蝦夷地の地味や人々の暮らしのみならず、黒船が錨を下ろす箱館港という歴史的風景をも切り取って後世の私達に示してくれている。

以下、掲げていく絵画史料はいずれも国立国会図書館デジタルアーカイブより転載の雑賀孫六郎『蝦夷廻浦図絵』の模写である。 構図、造形、淡い色使いから円山派、四条派の影響が歴然としている。

亀田より望む箱館

亀田より望む箱館

モロラン(今日の崎守辺り)

モロラン(今日の崎守辺り)

白鳥湾より望むエトモ岬、大黒島

白鳥湾より望むエトモ岬、大黒島

ワシベツ

ワシベツ

ホロベツ

ホロベツ

シラヲイ〜ユウフツ

シラヲイ〜ユウフツ

ユウフツ

ユウフツ

この北方調査行では、蝦夷地への認識を深めただけに留まらず、彼の人生にとりかなり重要な出会いをもあった。 樺太まで赴いた別動隊にあった同い年の青年が、榎本武揚である。この北天の地における邂逅が無ければ、その後の孫六郎の歩みは大分異なるものとなっていたに違いない。

翌二年、幕府は一部の和人地および全蝦夷地を上知し、これを天領とした。第二次蝦夷地直轄である。 その支配体制は、寛政十一年(1799)年から文政四年(1821)にかけての第一次直轄から大きく変わった。

蝦夷地の警衛に当たったのは、前次と同じ東北諸藩であったが、幕府はこれを単に在番させるのみならず蝦夷地の土地を領地として分与したのである。これは、分領から得られる収入で警衛費用を賄わせるとともに、統治を通じて蝦夷地へのより深い関与を求めたことを意味する。 会津藩は警衛地として、今日の区分に当てはめれば網走市域を割り当てられ、分領として与えられたのは、この警衛地を除く別海から紋別まで及ぶ地域であった。すなわち世界自然遺産の知床はかつての一時期、会津松平の所領だったということになる。 これに伴い、孫六郎は二度目の渡道を果たし、代官として新しい封地の統治に当たることになる。

そして、「『代官』とは別のつぎの記述が見える。」として、著者は孫六郎の役目を御添役絵図面方とする古記録を紹介している。二度目の渡道でもその技能を活かされたことを物語っているが、これが代官と兼帯であったのか、別々の拝命であったか定かでない。

時は進んで、鳥羽伏見の戦いが徳川方の敗北に終わった直後の慶応四年(1868)年一月七日、雑賀孫六郎は意外な場所に姿を現わす。総大将の徳川慶喜がすでに落去した大坂城である。いつ、いかなる経緯によってかは不明だが、彼は幕府軍艦開陽の乗組員になっていた。後世から見ると、神出鬼没で謎の多い男である。

開陽は、当時最新鋭の、日本最強の軍艦である。その艦長が榎本武揚であった。孫六郎の、後世からは唐突にも映る立場の転変も、安政元年の蝦夷地における邂逅にその理由を求めるべきかもしれない。人との出会いは、時に人生を思わぬ方向へと導くものなのである。

榎本以下の幹部、乗員は敗北に狼狽え、主を失って大混乱の様相を呈す城内の様子に驚き、呆れたが、孫六郎には別の感慨もあったことであろう。 血みどろの死闘の末に顕如以下の門徒衆が退去した本願寺跡地に築かれたのが大坂城であり、本願寺を死守すべく戦ったのが雑賀党である。そしてそれから三百年後、その末裔が同じ舞台で、後世から戊辰戦争秘話として語り草となる一仕事に関わったのである。

城の御金蔵に打ち捨てられた金十八万両の移送である。間もなく薩長方が襲来するとの風聞があり、人足達は隙あらば逃げ出そうとする。抜刀してこれを威喝しながら、百八十個もの千両箱を天保山沖の幕艦富士山丸まで運び込んだのが、移送を指揮した孫六郎だった。何やら徳川埋蔵金伝説のネタになりそうな逸話である。この金の使途には諸説あるが、有力なものとして、後の箱館戦争の戦費に充てられたとする証言がある。

同年七月、孫六郎は今度は横浜に姿を現わす。開陽丸を離れ、母藩に戻った彼は、東北、越後の諸藩により結成された奥羽越列藩同盟の対外工作に従事するようになっていたのだ。すなわち本書の表題の「密使」は、彼のこの時の活動から来ているのであろう。 当地で十一カ国の公使館、領事館を訪問、列藩同盟の外交文を手渡した孫六郎は、続いて品川に赴き、ここに錨を下ろす旧幕府艦隊を率いる榎本武揚に密書を届けた。その内容は、同盟側の唯一の国際貿易港、新潟を陥れんとする新政府軍を背後より衝くよう要請するものであった。

同盟諸藩が相次ぎ敗北、降伏する中、追い詰められた会津藩は必死の抵抗も報われず、九月二十二日に降伏する。家中が死闘を繰り広げている間の孫六郎の動向は本書でも明らかにされていないが、著者は援軍要請のまさに「密使」として、諸方を奔走したと推測している。鶴ヶ城落城後、彼は石巻折ノ浜にあった榎本艦隊に身を投じ、蝦夷地へ向かった。そして、三度目となるこの渡道が異能の会津人と室蘭を結び付けることになる。 すでに元号は改まり、明治元年となっていた。

艦隊は十月二十日に噴火湾内の鷲ノ木に投錨、翌二十一日に陸兵が上陸して箱館に向け進撃を開始した。十一月半ばに福山、江差を手中にし、松前藩との戦いに勝利した旧幕府軍はその一カ月後に蝦夷全島の平定を内外に宣言した。

これにより誕生した榎本政権は、‘蝦夷地’の開拓を司る奉行所をモロランに置き、ここに開拓奉行沢太郎左衛門以下、幕府海軍や仙台の見国隊など二百五十余人を屯させた。 少々ややこしい説明になるが、幕藩時代ならば蝦夷地は和人地、そして東西蝦夷地の三つに区分分けされていた。すなわち‘蝦夷地’という場合、今日の北海道本島(蝦夷島)および千島や樺太を含む島々の総称である場合と、道南の和人地を除く、アイヌの人々の居住する地域を指す場合とがある。

兎も角、その時点での和人地の境界は熊石と亀田を結ぶ線であった。大雑把に括れば西蝦夷地は日本海岸およびオホーツク地方、東蝦夷地は太平洋岸となる。これに対し、榎本政権においても区分け自体は残ったものの、この開拓奉行の管轄を鑑みると、和人地の境界は島牧と豊浦町礼文華の線へと大きく北上したことになる。つまり、島牧より北、礼文華より西、さらに本島以外の島々が新しい統治者が規定する新たな‘蝦夷地’の範囲であったと推せる。

ただ、いかに和人地が拡大したとはいえ、開拓奉行の管轄地が広大であることには変わりない。その兵や吏員はモロラン会所やかつて当地を警衛していた南部藩が撤収した後の陣屋に駐した。

沢奉行の下、モロランでは数カ所に砲台が修築され、箱館から持ち込まれた砲が据えられた。言うまでもなく、新政府軍の来襲を見据えてのものであり、地雷も敷設され、さらにフランス式調練のラッパの音や砲声も喧しかったという。 また蝦夷地を管轄する役所としては各場所に布令を発すとともに、活発に兵を動かした。すなわち、未着手であった蝦夷地の鎮撫である。前年に土方だの額兵隊だのが松前藩と戦ったのはあくまで和人地の制圧戦である。 奉行所配下の兵は三月にシャマニ(様似)を占拠して今日でいう日高地方を手中にし、五月にはさらにアッケシ、クスリ(釧路)、トカチへと旗を進めた。現地ではさしたる抵抗はなかったはずである。

この東蝦夷地侵攻を指揮したのが、雑賀孫六郎であった。榎本政権にあって孫六郎は、開拓奉行所組頭としてモロランにあったのである。序列的には奉行、頭取に次ぐ地位である。間違いなくこれまで二度に渡り蝦夷地で任務に従事した経験を買われてのものであろう。 これまでにも、通過だけならば彼の経歴にモロラン、エトモの地名はあったが、それのみでは室蘭市の歴史の登場人物とするには値しない。箱館戦争時の、モロランを拠点とした活動が、後に当地で果たすことになる役割にも繋がったのである。

五月十七日に五稜郭は陥落、榎本政権は瓦解した。日を隔てモロランの旧幕府軍も降った。七月、開拓使が設置され、モロランの地は胆振国室蘭郡となった。

雑賀孫六郎は阿波での二カ月の謹慎の後、斗南の地で再興を認められた主家に復帰するが、ほどなく召されて開拓使に出仕した。明治四年九月のことである。開拓少主典に任じられ、二カ月後には権大主典に進んだ。翌年、中央政府の布告に基づき通称の孫六郎を廃して諱の重村を正式名とした。

そしてこの年、北海道開拓史に刻まれる一大プロジェクトに深く参画することになる。

札幌新道の開削である。この新道は、札幌本府と函館を結ぶもので、札幌室蘭間は無論陸路で、そして噴火湾を挟む室蘭と森を船で繋ぎ、森からは再び陸路で函館に至るという壮大な計画である。

従って札幌本府にとって太平洋への通用口ともなる室蘭については、道路とともに港(桟橋)も新たに築かれることになった。今日の室蘭市にとり、まさしく原点となった大事業である。

雑賀孫六郎改め重村が、開拓次官黒田清隆に随従して室蘭入りしたのは五年四月四日のことである。役階はさらに進んで大主典となっていた。そしてその役目は建築掛主任であったのだから、まさに開削、築港の責任者である。旧藩時代の蝦夷地在勤、そして戊辰戦争における彼の活動実績を買われての任用であったに違いない。

黒田は、箱館戦争の折は征討軍の陸軍参謀を務めたのだから、彼からすれば、ほんの二年前までは敵将であった男ということになる。

重村の案内で現地を視察した黒田は、翌日札幌へと向かい、重村自身はなおも留まった。間が悪いというべきか、むしろ良かったというべきか、兎も角黒田等の出発からほどなくというタイミングで、黒田一行とほぼ時を同じくして現地で測量等を行っていた御雇外国人のワーフィールドがある進言を行った。建設ルートの変更が望ましいというのである。

すなわち、この時点で決定していた道筋は、通過地を今日の地名で表すと崎守、有珠、喜茂別、定山渓を経て札幌に至る山間ルートである。

ここで言う室蘭(モロラン)とは、今日の町名で言えば崎守町周辺の、会所や南部陣屋のあった辺りのことである。今でも現地に「本室蘭」「元室蘭」の冠が付いた施設等が見られるように、この辺りが旧モロラン場所の中心地であり、いわばこちらが「オリジナル」の室蘭である。

(『室蘭港建設史』より)

無論、箱館戦争の折にモロランを根拠地とした重村は、当地の地勢を熟知しているので、この提案に同意、あるいは元より同じ考えであったであろう。これをただちに黒田次官に取り次いだ。未だその身が白老にあった黒田は即この建言に許可を与えた。この辺りの柔軟性や果断を思えば、悪評ばかり高い黒田もやはり小粒な役人ではない。

それにしても、この辺りの黒田との意思疎通の円滑さは、一つには雑賀重村の経歴が物を言っていることは疑いないが、もう一点、箱館戦争で生まれた黒田と榎本武揚のラインの効用を考えてもよいのかもしれない。というより、そもそも重村の挙用自体、榎本の推挽によるものだったと想像できないか。

兎も角、今日の室蘭市にとり、極めて重要な決定であった。札幌へと続く陸路の起点が置かれたことにより、トキカラモイ周辺が「オリジナル」に取って替わって当地の中心部としての役割を担っていくことになる。中枢機能、都市機能も官民ともに「新室蘭」と呼称されるようになったトキカラモイに移った。

つまり、絵鞆半島側の中央町、海岸町、緑町周辺を中心部とする今日の室蘭市の形はこの折に決定づけられたのである。

因みに、新道の誕生が街の形を決めた地方都市が他にもある。本道太平洋岸屈指の工業都市、苫小牧市である。江戸時代にはその中心が勇払(ユウフツ)にあった同市もまた、千歳、札幌へと続く街道に沿って街区が形成されていくことになる。

(『室蘭港建設史』より)

重村は十月に正式に室蘭詰を拝命している。

この開削工事において、難所とされた場所の一つが、現在のNHK室蘭支局から日鋼記念病院にかけての石山で、切り開かれた坂は今日では仏坂と通称されている。

(『室蘭港建設史』より)

工事に従事した者達の亡骸がこの辺りに仮埋葬されたことが由来である。かつては卒塔婆が諸処に点在していたと伝わる。

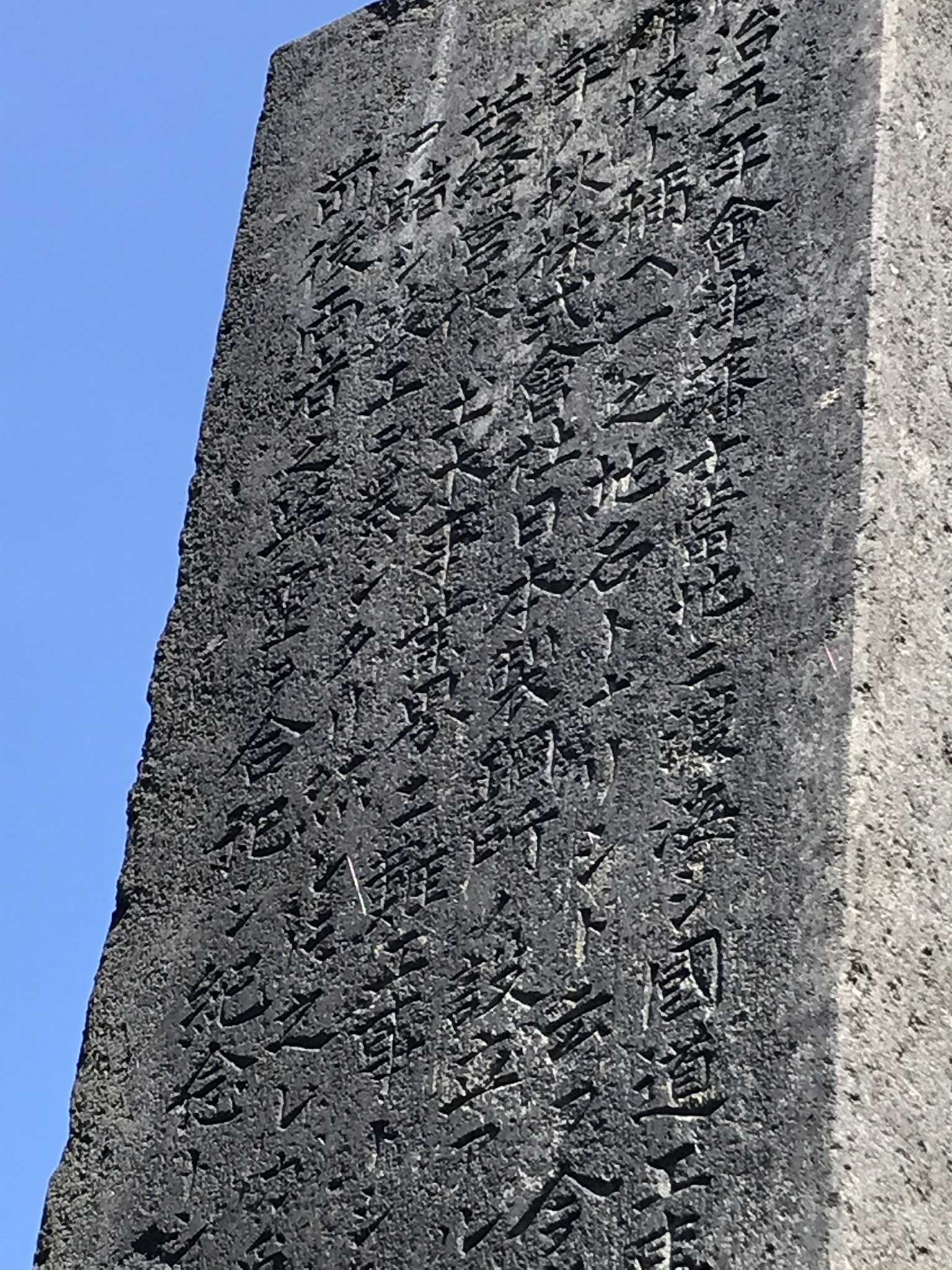

坂の傍らの丘の上に高さ三メートルほどもある大きな招魂碑が立っている。明治四十三年の建立で、札幌本道開削工事、そして同四十年より行われた日本製鋼所の敷地造成工事で命を落とした人々の霊を慰めるものである。

碑文は、

明治五年会津藩士当地ニ渡海シ

の一節から始まる。そして

国道工事並ニ開拓ニ従事、其際夥多ノ死亡者ヲ出シタルモ草創ノ場合トテ(原文は漢字)仮埋葬トナシ

と続いている。

著者も、

開拓使は、いかに難工事であったとは言え、最初の開拓事業から償えぬ罪を犯した。「会津藩士」と「死亡者」の加害者、被害者の因果関係は明確に解き明かす記録は見あたらないが、雑賀重村が開拓使官僚という加害者側にあった事実は否定できない。

と断じるが、私などは、外様、それも抜擢に応えねばという重圧を背負いながら汚れ役、嫌われ役を引き受けなければならなかった重村の苦悩も同時に感じさせられる。好川氏も恐らくはそれを感じていたのではないだろうか。

また、著者の指摘も踏まえた上で知っておいてもよいのかもしれないのが、この時、工事に従事した男達の中には一筋縄ではいかない荒くれ者も多かった。

『室蘭市史』によると、人夫も役人も皆テント生活で食料や飲み水も不足した。加えて

とても常識的なやり方では統率出来ない状況で、函館森間の工事を完了し、七百の人夫を引き連れて札幌室蘭間の工事に乗り込んできた大主典の新納常隆に至っては、現場を巡回する際には抜き身の日本刀を提げて歩いたという。

ところで、先日、私がこの碑を訪ねた際、一度は見落として通り過ぎてしまった。生い茂る草で入口が隠れていたのである。引き返して丈高い草叢から辛うじて石造物の頭が覗いているのをみつけ、笹藪を文字通り掻き分けて碑の前に至った。石碑の周りも鬱蒼としており、人が身を置ける空間はごくごく限られている。斜めから撮ったことがありありの画像は、極端に接近しなければならないほど藪が碑のすぐ側まで迫っていたことによる。

完成から十年も経たぬうちにこの街道を札幌から室蘭まで馬でこの街道を踏破した原敬は、途次の札幌苫小牧間についての感想を、

(『室蘭港建設史』より)

本書の末尾近くに記された著者の重村評についてである。

優(ママ)能さゆえ開拓使ではかつての敵将の片腕役を演じ、会津人士では、不世出の立身をいちはやく遂げている。そのためか孫六郎の後半生には孤独の心模様が見え隠れする。

重村の冒険、功績、立身を語ってきた本書の流れからは唐突にも映る一節である。だがそれだけに「孤独」の文字は際立ち、強い印象を受ける。ただ、これは最後の最後にこれまでと異なる事実を持ちだしたわけではなく、別の視点から同じ事物を見せたに過ぎない。

つまり、上は戊辰戦争を戦い、肉親を喪い、維新後も何かにつけ賊軍として不当な扱いを受けてきた会津人から見た重村の絵像なのである。明治に入ってからの彼の生き方に対する郷党の目は、言わば先の戦争後の日本人が占領軍の協力者に向けたものと似ていたことであろう。

好川之範氏は、冷徹を求められる史家であると同時に、自らのルーツである会津の情念を文章に託す「会津の作家」である。そのように自己規定していたはずである。東日本大震災後、「昔薩長、今東電」と、郷土の山河を傷つけた存在への怒りをたびたび言挙げしていたのを思い出す。

ただ、輝かしい功名と立身の裏にある悲哀を拾い上げたことは、「裏切り者」の誹りを受けかねない重村を結果的に救ったとも言える。

重村は己について何も語らず、書き残さなかった。そのことから、雑賀孫六郎の物語は、

口数の少ない男だった。

という一言をもって締めくくられる。これもまた個人的な感想だが、この一句に著者が愛した司馬文学の薫りを聞いてしまう。

追悼誌『知己往来』によれば、『幕末の密使』は、雑賀という共通項が橋渡しとなり、司馬遼太郎にも贈られた。憧れの歴史文学の巨星から届いた礼状に、好川氏もいたく喜んだという。